摘要:李初梨在革命文学论争中所提的建设方案,杂糅了包括列宁“目的意识论”在内的多重资源,这是李初梨等后期创造社成员弃学归国投入革命文学建设时的“底气”。但以往研究多认为他们受到福本和夫理论的笼罩性影响,忽略了他们引入的另一条日本无产阶级文学运动中的经验。面对日共与普罗文学的落潮,青野季吉将列宁在《怎么办》中对“自然生长”与“目的意识”的区分引入日本,使其成为建设日本无产阶级文学运动“第二个斗争期”的理论依据。李初梨在《怎样地建设革命文学》和《自然生长性与目的意识性》中,则借助“目的意识论”、福本和夫著作中的图式、马克思、列宁著作等多重资源,在述译交杂的语意滑动中完成了三重转折,为“革命的智识阶级”开辟出投身革命文学运动建设与实践的空间。

关键词:目的意识;李初梨;《怎么办》;青野季吉;福本和夫

“革命文学论争”的“一后一前”

1927年9月,成仿吾东渡日本与李初梨等正在就读大学二、三年级的青年商谈创造社今后的发展方针,这些青年很快就决定放弃学业回到上海,在大革命失败的语境下提出他们的“革命文学论”。1928年伊始,以李初梨为代表的后期创造社与太阳社一同提出建设革命文学/无产阶级文学1的方案,激烈批判鲁迅、郁达夫等前辈作家,引发了“革命文学论争”。

在论争中,鲁迅最核心的主张是将“革命文学”定义为由“革命人”所写的文学,他认为若非如此便只是“挂招牌”。鲁迅认为当时的所谓“革命文学”中,有吴稚晖那样,在军阀的指挥刀下挂起革命文学招牌但“想要朦胧而终于透露色彩”的;也有像李初梨等年轻人那样,想要批评现实但又不能采取直接行动,也不敢面对现实黑暗,甚至不批判自己,故“想显色彩而终于不免朦胧”的两种“招牌”。2后者显然是鲁迅更为关注的,因此在论争中也专门针对其潜在的危险,反复就这块“招牌”的弊病提出许多尖锐的批评。然而本文认为,仅看鲁迅与李初梨等在论战文章中的来回攻防,尚不足以呈现“革命文学论争”的全貌。至少还需要考虑论争的“一后一前”两个问题。

“一后”是从鲁迅一面来说的。鲁迅在论争之后开始投入大量心力翻译苏俄的文艺政策,以及卢那察尔斯基、蒲列汉诺夫等人的文艺理论,这些译介与“革命人”相关主张虽未直接呼应,但也不能将这些译介工作视为论争的“副产品”3。如果仅把鲁迅的译介工作用“作家内在主体变化”的思路来解释,认为这些翻译推动鲁迅接触马克思主义文艺理论,从而促进他产生“向左转”的主体意识变化,显然太过简单。而将译介工作叙述为是因受到论敌攻击的刺激,加上论敌不肯耐心做翻译工作,只好自己动手,“窃得别国的火来煮自己的肉”4,恐怕也难以说明鲁迅为何、如何以翻译来回应“革命文学论争”中关于“中国无产阶级文学应当如何发展”这一与时代命题紧密相连的思考。

要讨论这“一后”的问题,需要与“一前”相联系。所谓“一前”指的是考察李初梨等人提出“革命文学论”的立论基础,处理了这个问题之后,才能进一步讨论鲁迅在“革命文学论争”中论战文章与译介实践的针对性。因此,本文将从对李初梨在“革命文学论争”中的两篇代表性文章《怎样地建设革命文学》(下文简称《怎》文)和《自然生长性与目的意识性》(下文简称《自》文)入手,考辨其“革命文学论”的理论资源。其中,列宁在《怎么办》中提出的“目的意识论”是“革命文学论”的重要理论依据,但关于李初梨文中对列宁话语的回应与拓展,以及此论如何经由青野季吉引入日本无产阶级文学建设的过程,却是以往研究中不够重视甚至忽略的线索。本文将先对此做简单但必要的梳理,继而以此视角辨析李初梨在“革命文学论”中如何借助翻译与叙述策略,将列宁的“目的意识”话语进行杂糅与重构。

重探李初梨“革命文学论”的目的,不仅意在挖掘其核心的理论来源,更想借此思考李初梨他们面对大革命失败后时代的逼问时,为什么会提出“革命文学论争”中所呈现出的方案。本文认为,即便此方案不如他们预期般成功,但考察列宁话语在日本与中国的译介实践过程,正可将李初梨等人的尝试纳入世界无产阶级文学建设与发展过程中,在“转换期”的共振中来考虑其价值。

李初梨“革命文学论”的思想资源考辨

(一)“斋藤框架”试析

关于以李初梨为代表的后期创造社“革命文学论”的理论依据和思想资源,最具代表性的研究当数斋藤敏康《福本主义对李初梨的影响——创造社“革命文学”理论的发展》5一文。斋藤敏康认为,李初梨接受福本和夫的思想且特别强调其“分离-结合”论,运用此政治理论概括中国革命的历史,形成“革命文学”理论。斋藤的结论是:“李初梨关于文学基本理论的认识方法,明显的是摹仿福本的所谓对‘新的理论’的分析。可以说,它和日本无产阶级文学运动中贯彻福本主义而出现的最早的文学理论即青野季吉的‘目的意识论’,在认识上性质是一样的。”6在此,斋藤沿袭日本学界对青野“目的意识论”的主流看法,认为青野此时也受到福本主义影响,故他认为李初梨文章中的“青野元素”可以被还原为福本主义影响中的一环。然而,青野在政治立场上实际属于与福本和夫对立的山川均一派,他的“目的意识论”提出后在日本无产阶级文坛也引起来自福本主义者的挑战,故青野与福本主义之间是否可以这样简单地对等,或者看作有影响关系,还有值得商榷的空间。

不过,随着此论文在1983年被翻译为中文并发表,斋藤将李初梨的文艺主张与福本理论相关联,以及将李初梨的认识方式与青野季吉“目的意识论”相关联的观点,逐渐成为学界通行的说法并固定下来。若仔细考察后来研究者们对斋藤观点的阐发会发现,“青野元素”几乎已经被“福本主义”收编,不被视为需要辨析的问题。此“斋藤框架”使李初梨等人在“革命文学论争”中试图回应时代命题的思考,长期被框定在“受福本主义影响”的叙述中,逐渐遮盖了青野季吉和未被清楚点出但实际来自列宁的“目的意识论”。7艾晓明的研究则把“斋藤框架”放在苏联、日本、中国三者相比较的结构中,得出“革命文学论争”几乎是苏联1923年前后文艺论战、日本受福本主义影响下左翼团体分裂等历史在中国重演的判断。8由这些研究所扩充后的“斋藤框架”,基本框定了20世纪80年代以来文学史研究中对“革命文学论争”、后期创造社特别是李初梨的定位。21世纪以来,程凯、赵璕等研究者试图深入李初梨和后期创造社成员的文艺主张内部展开分析,深入讨论列宁、卢卡奇的“物化”“总体性”等理论如何在福本和夫、李初梨文章中得到运用与转化。9然而与此拓展新问题域的力度相比,由“斋藤框架”所规定下来的阐释框架,仍具有相当的制约性。

这个阐释框架并不是无效的,若不追溯日本无产阶级文学对李初梨等人的影响,当然不可能深入了解后期创造社在“革命文学论争”中的主张。然而太过强调福本主义的笼罩性影响,甚至将其作为李初梨等人思想资源唯一的源头,却有导致对“革命文学论争”的理解被窄化的可能。例如,李初梨在《怎》文中展现的乐观与自信,是使他们得出自己具备足够能力完成“建设革命文学”任务判断的依据。有了这样的把握,他们才能下定决心放弃即将完成的学业回国,这份力量的根源恐怕不是受到时髦的福本理论影响所引发的冲动就足以解释的。又如,若李初梨等人提出的主张只是一种生搬硬套的东西,鲁迅在论争中对他们“挂招牌”等批评,已经足以揭露他们的弊病了,为什么还要花费大量精力进行翻译来回应之?现有研究显然还存在着一些未打开的环节。如果不能更充分地意识到此时的译介实践是在大革命失败后的语境中进行的紧张思索、不能突破这种既有的阐释框架,便难以立体地描绘出李初梨等人提出的解决方案的轮廓。对于他们所引入中国的究竟是什么样的文学经验、他们从日本普罗文学的发展中汲取的资源是什么、鲁迅究竟在哪些层面回应他们的主张、鲁迅在论争之后的译介工作究竟意味着什么等问题的讨论,也将无法得到深化。

若回到斋藤的文章中便可以注意到,如何理解李初梨的《自》文非常关键。而要理解《自》文,首先需要充分考虑此文与日本文艺评论家青野季吉在1926年底到1927年初所写的《自然生长与目的意识》《再论自然生长与目的意识》两文之间的关联。

(二)“目的意识论”

青野季吉写下《自然生长与目的意识》《再论自然生长与目的意识》10两文的时刻,正是日本无产阶级文学在经受《播种人》停刊等打击后,重新进入“第二个斗争期”的重要节点,他提出的“目的意识论”成为此后文学运动推进的理论依据。文中将此前的文学称为“自然生长”的“无产者文学”,而此后的文学发展就不能再只满足于表现无产者的生活了,青野主张要让文学成为“无产阶级文学”,也就是要将阶级意识灌注给无产者,推动注入“目的意识”的运动。11

“自然生长”和“目的意识”这一组概念,并不是青野自己的创造,而是来自撰写这两篇文章的半年多前青野所翻译完成的列宁《怎么办》12一书。《怎么办》写于1902—1903年间,是列宁阐述其建党理论的重要著作,该书第二章与伯恩斯坦(Eduard Bernstein)等“经济主义”者激烈论战。列宁批评他们迷恋工人运动的“自发性”,支持组建工会等经济斗争手段,但忽略了提高无产者阶级觉悟的重要性。列宁认为,要靠知识分子注入社会民主主义的意识才能使无产者的斗争成为“社会民主主义的斗争”。因此他提出要把“社会主义思想和政治自觉性灌输到无产阶级群众中,组织一个与自发的工人运动有密切关系的革命政党”的主张,并特别强调领导集团“先锋队”的素质与作用。13

青野这两篇文章,呼应了日本无产阶级文学处于“转型期”的要求。他们在第一个斗争期中通过《播种人》等杂志积累起了一定的创作经验和作家队伍,但因没有坚强的组织和明确的运动方向而遭遇重挫。因此对日本无产阶级文坛来说,列宁关于建党的设想正补足了此前单从文艺形式、创作方法上建设无产阶级文学的偏失。由此,列宁的“目的意识论”便经由青野引入了日本无产阶级文学运动中。在日本文坛激起强烈反响,引发一场“目的意识论争”,包括后来重要的文坛健将鹿地亘、林房雄、中野重治等人都投入其中。14

这场“目的意识论争”从1926年底持续到1927年上半年,正值李初梨等人归国前夜,他们不仅完整经历了这场论争,更可以说这场论争正是推动他们弃学归国的“底气”所在。在以往的研究中,后期创造社成员长期在日本留学,特别是他们在“大革命”期间的“缺席”,被认为是导致其对中国文坛情况隔膜,因而才会错误地攻击鲁迅等人的负面因素。但若从另一个角度看,正因他们此时在日本留学,才能更直接地观察青野把列宁的“目的意识论”引入文坛并引发一系列效应的过程。不只如此,以李初梨为例,他1917年就考取东京高等工业学校公费生,开始了在日本的留学生活。也就是说,他从日本无产阶级文学第一个斗争期的兴起,到关东大地震后的受挫,再到进入第二个斗争期的重振等几个阶段变化,都有亲身的经历与观察。其他几位后期创造社成员的经历也多与此相仿。因此,即使如斋藤所言,李初梨等人受到回国前风靡一时的福本主义影响,也不应把福本主义视为其接受的“唯一”资源,所谓他们将福本主义“照搬”到中国文坛的批评,自然也仍有商榷空间。

下文将仔细分析李初梨的《怎》文和《自》文,说明当中所杂糅的多重思想资源如何成为他们的“底气”,也尝试辨析这些并非简单“照搬”的资源,是以什么样的策略被李初梨重新结构到他的“革命文学论”中的。

(一)宣言书和展示场:《怎样地建设革命文学》

李初梨的《怎》文是后期创造社成员们关于如何调整艺术与社会之间关系的思考,其主旨正是对“我们在转换期的中国怎样建设革命艺术的理论”15的具体解答。这是与青野季吉以“目的意识论”回应如何建设日本无产阶级文学“第二个斗争期”紧密对应的设想,“转换期”一词也是青野后来统摄自己此时评论文集时使用的书名16。可以说李初梨等归国之前便有明确的以日本无产阶级文学运动发展为参照物和理论资源的意识。而对于是否能有效地将这些资源运用到中国文坛,他也展现出相当的信心,《怎》文中宣告:“的确,我们已经具有了完成这个任务的能力”17。《怎》文不仅试图阐明后期创造社的“革命文学”建设方案,还力求展示他们如何具备了足以完成任务的能力。这就使得《怎》文具有“宣言书”意味的同时,也成为此能力的“展示场”。

文中,他们一方面呼吁建设能肩负“实践任务”、成为“阶级武器”的“无产阶级文学”;另一方面则对“无产阶级文学者”提出“动机”与“能力”两方面的要求。动机要看他能否把一切布尔乔亚的意识形态完全克服,能力则要求他“牢牢地把握着无产阶级的世界观——战斗的唯物论,唯物的辩证法”。再进一步把能力与实践统一起来,就能拥有“无产阶级的阶级意识”,由此无产阶级文学家也同时是一个革命家了。18这也正是李初梨等人对自己的要求与投射。他们归国投入革命文学建设时的信心与乐观,相当程度上来自对“战斗的唯物论,唯物的辩证法”的自信——这一方面来自唯物论与辩证法作为一种新兴的科学分析方式,在社会历史阶段变化上所具有的解释力;另一方面则来自他们对此分析方法的把握与运用能力上的自信。在当时,对大革命失败后的中国现实做出分析并基于此规划未来方案,已成为当务之急。拥有运用这些分析方法的能力,确实能够让李初梨等人有理由产生建设革命文学的信心,并乐观地相信能借助唯物论、辩证法,对中国现况做出具有解释力的分析与把握。

但也正是这种基于对社会历史条件的分析来把握文学革命史的方式,为他们带来下一步论述的困难。若按此分析,1928年客观条件转变后新的革命文学运动也将转入“无产阶级文学”阶段,那么参与此阶段革命文学建设的社会力量理应是无产阶级。但在李初梨的方案中却判定无产阶级无法承担此责任,那么谁才能成为并且必须成为建设无产阶级革命文学的人呢?在另一篇重要文章《自》文中,李初梨便以对“目的意识论”的挪用来回答这个问题。

(二)述译交杂的语意滑动:李初梨的《自然生长性与目的意识性》

李初梨认为,《怎》文发表后之所以未被读者彻底了解、引发许多纷争,其症结可能在于未能把“自然生长性”与“目的意识性”作出明确区分,因此他便撰写《自》文重新阐明其两大主张:第一,强调他所提倡的“无产阶级文学”是建设性的、主动的文学运动,是注入了“目的意识”的文学;第二,指出“无产阶级的出身者,不一定会产生出无产阶级文学,一切的知识者,在一定的条件之下,都可以参加无产阶级文学运动”19。为了更加形象地证明这些论点,他在《自》文开头先讲了一个关于中国无产者代表的挑夫竟站在资产阶级立场来看待革命的小故事。李初梨用挑夫故事说明无产者“自发”的声音很可能仍受支配阶级意识形态的影响,而无产者本身并不具备“无产阶级意识”,并借此批评鲁迅、郁达夫等认为无产阶级文学必须由无产阶级之手创造的观点。同时,挑夫故事也突显了他第二项主张的前半句——“无产阶级的出身者,不一定会产生出无产阶级文学”的正确性。但更关键的还在于后半句——“一切的知识者,在一定的条件之下,都可以参加无产阶级文学运动”要在什么样的条件下才能成立呢?《自》文中主要的篇幅便是在讨论这一点。

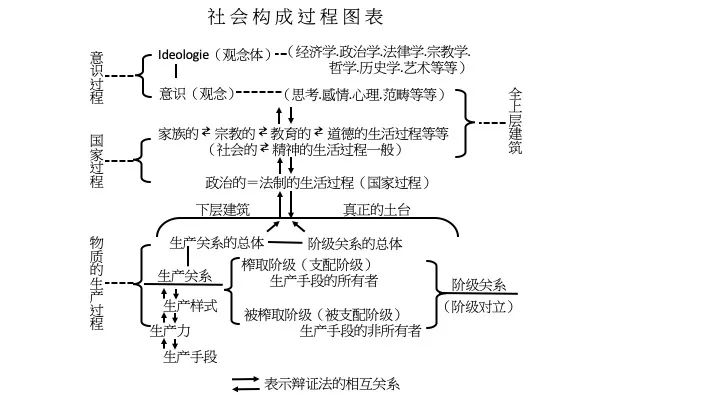

图 1 社会构成过程图表20

李初梨这两点主张,可以很清楚地看到青野季吉“目的意识论”的影响痕迹。但值得注意的是,他并非简单“照搬”。在《自》文的理论推演过程中,他利用三道转折将第二点变异为:无产阶级的出身者,“不可能”自己产生出无产阶级文学,从而带来“若没有”知识者的参与,无产阶级就没办法产生无产阶级文学的语意滑动。下文将仔细分析李初梨在这当中重新结构论述的策略。其中,李初梨所使用的两张图表相当引人注目。不仅因为它们体现了李初梨对于相关理论娴熟的运用能力,也因为这两张图表被认为是他受到福本和夫主义笼罩性影响的文本证据。然而根据笔者考证比对,此论恐怕不确。以下将结合《自》文的论述逻辑,将考证比对结果一并介绍。

《自》文的第一道转折,是将“无产阶级的出身者,不一定会产生出无产阶级文学”转换成“无产阶级的出身者,不可能自己产生出无产阶级文学”。

《自》文中使用“社会构成过程图表”(图1)说明社会的结构,用以论证无产阶级由于只能接触到“物质生产过程”,因此对上层建筑里五花八门的“国家过程”与“意识过程”内容无从得知,这便是挑夫故事中挑夫无法以“无产阶级意识”思考的原因。从而证明了他主张的“无产阶级的出身者,不一定会产生出无产阶级文学”的论点。

以斋藤敏康为首,已有多位学者指出此图表来自福本和夫《社会构成及其变革过程》一书。该书根据福本1926年11月在京都帝国大学开设的“社会进化论”讲座的内容编写而成。21福本此时大部分的著作是通过与人论辩展开阐述,《社会构成及其变革过程》一书主要的论辩对象是河上肇、山川均、高田保马等人。此书论辩方式具有相当典型的福本和夫风格,他往往先大段罗列马克思、恩格斯著作中相关问题的原典,对此做出归纳整理之后指出论敌对此问题的理解存在偏差。书中多幅图表,也都是福本在引述了马克思、恩格斯《资本论》、恩格斯《反杜林论》相关论点后将之图示化的结果。虽然图表的内容并未超出马恩原典,对绘制图表的考量也未多加阐释,但这确实可说是福本对原典消化后整理出的成果。福本对马克思主义经典著作的阐释部分虽少,但在马克思主义经典著作还未大量翻译到日本的20世纪20年代中期,光是文章中大量罗列征引的原典(主要译自德文)便足以对读者产生相当强大的吸引力。福本在京都帝国大学开设“社会进化论”讲座时李初梨正在该校求学,虽然没有明确证据证明李初梨当时也参与了福本的讲座,但《自》文对福本书中图表的挪用仍被认为是他受到福本和夫影响的证据。

但若仔细斟酌《社会构成及其变革过程》的内容与李初梨在《自》中对“图1”的使用方式就会发现,若要说前者对后者具有笼罩性的影响,其实是不准确的。毋宁说是李初梨在文章中按照自己论述的需要,将福本书中的图表作为一种较为简明方便的工具来使用。实际上,根据笔者考察发现,“图1”并非直接复制自《社会构成及其变革过程》书中的任何单一图表,而是分别从福本书中关于“下层建筑”与“上层建筑”的三张图撷取拼接而成。22不过,李初梨在文中不仅没有说明这些图表的来源,也没有提到福本在书中这三处究竟根据什么样的论述推演制成这些图表,对于福本所处的论辩语境更是只字未提。李初梨看重的是将这三张图整合在一起能呈现出“全社会的构成过程”的概要,这有助于论述他下一步所要讨论的“无产者生活的局限性”。正是在这里,李初梨做出了第一次的“语意滑动”。他以“图1”所示的概要,将社会的整体构成中属于下层建筑的“物质的生产过程”与属于上层建筑的“意识过程”“国家过程”区别开来;再将无产阶级的生活过程限定在只能接触下层建筑的范围;而后便将无产阶级的出身者“不一定”会产生出无产阶级文学的判断,滑动为“不可能”自己产生出无产阶级文学的判断。

这一滑动,是为了替“一切的知识者,在一定的条件之下,都可以参加无产阶级文学运动”的成立创造条件。由此,李初梨继续进行第二道转折。为了进一步解释“一切的知识者,在一定的条件之下,都可以参加无产阶级文学运动”得以成立的理由,他先后两次引用《共产党宣言》中的相关段落,第一次说明资产阶级为了使无产阶级能成为支持自己政治斗争的力量,故将“教育要素”这个斗争武器提供给无产者,使他们有了政治自觉。23但仅停留在这一步,充其量还只达到了“普罗列搭利亚自然生长的觉醒过程”24。要往前进,需要出现一个具有“决断”性的时刻,在此他再次引述《共产党宣言》:

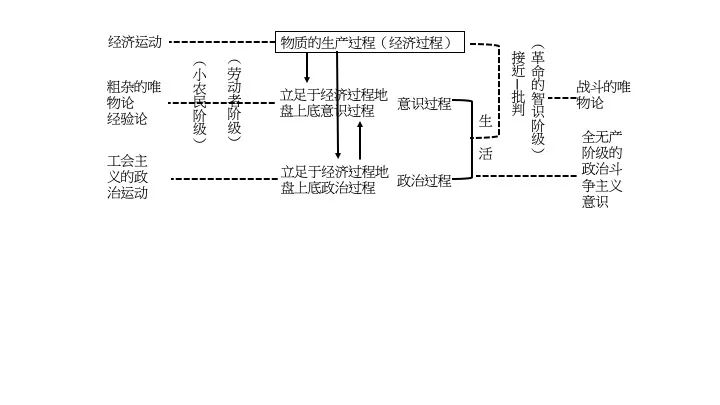

图 225

最后,阶级斗争到了决定的时期,支配阶级内部的,即全社会内部的分解过程,急激地而且带着尖锐的性质,于是支配阶级的一小部份自己分离而投身于革命的,即手中掌握着未来底阶级……现在是布尔乔亚汜的一部份,特别是理论地能够了解全历史运动底布尔乔亚思想家的一部分,投到普罗列搭利亚里来了。26

值得注意的是李初梨对这一段论述的理解方式。在《共产党宣言》中这段引文强调的是这个“决定性时刻”是随着阶级斗争的激烈程度到来的,是这个时刻促使一部分资产阶级产生了投入无产阶级之中、投入革命之中的决断。但李初梨在接下来的叙述中,却是将这个决断出现的原因,推导向受“图2”所强化的“智识阶级所属的阶级特性”上。

李初梨在论述“智识阶级所属的阶级特性”时,是以不加出处的引用方式,将列宁《怎么办》中的“目的意识论”融入他的推论中的。由此,他对前引《共产党宣言》的段落作出如下解释:

这样地一方面有了劳动大众底自然生长的觉醒,他方面又有以社会主义的理论武装起来,走到劳动者中去底革命的智识阶级,而且只有这种“意识的要素”的参加,劳动者阶级,才能获得真正的全无产阶级意识。27

李初梨把“全无产阶级意识”的构成描述为“自然生长的觉醒”加上“意识的要素”两项,使提供后者的智识阶级,成为让劳动者获得真正的“全无产阶级意识”时不可或缺的一环。这样一来,知识者参加无产阶级文学运动之举,便由原先可能存在着所属阶级带来的阻碍,转变成确保此运动顺利推进的必要行动。由此,李初梨为第二道转折——“一切的知识者,在一定的条件之下,都可以参加无产阶级文学运动”创造出了空间。

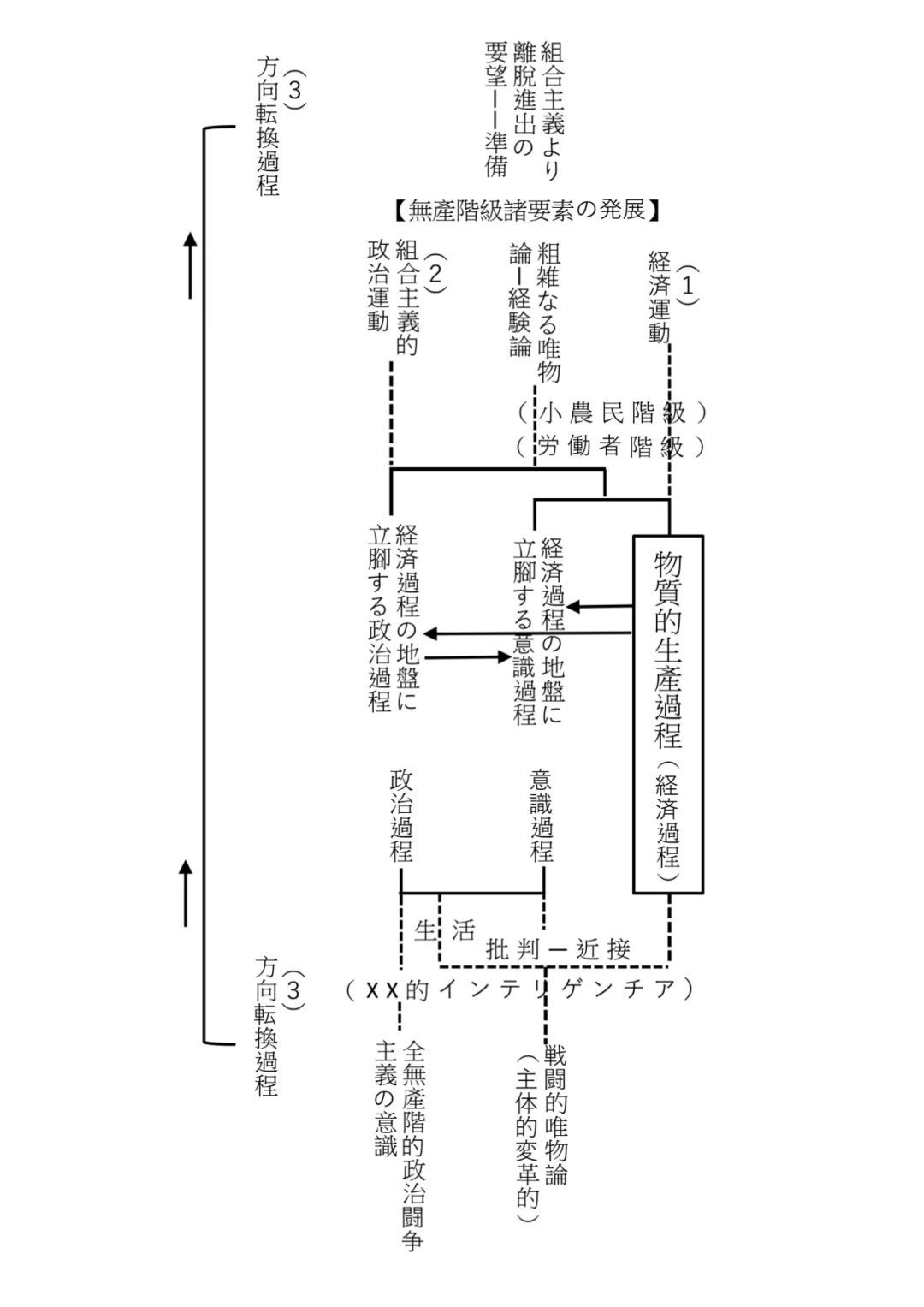

图 3 方向转换过程29

第三道转折,则是将“一切的知识者,在一定的条件之下,都可以参加无产阶级文学运动”的表述逐步推向“必须要有知识者要素的加入,将目的意识注入无产阶级中,才能产生无产阶级文学运动”。李初梨的方法是围绕“图2”提出更多阐释,从而强化智识阶级在“全无产阶级政治斗争”中的必要性。28仔细对照可以发现,“图2”与“图1”有相同的基本结构,都将社会构成过程拆分为意识过程、政治过程、生产过程三项。李初梨文中对此图的来源并无说明,但按照图式思路当仍与福本和夫有关。故有研究者认为,此图是“对福本‘社会变革过程底表式’中‘阶级斗争过程’(达到革命点以前)部分的模拟”30。但根据笔者考察,“图2”应当是李初梨从福本和夫另一本代表性著作《理论斗争》的“方向转换过程”(图3)图式删减而成。

福本和夫化名北条一雄所撰写的《理论斗争》出版于1926年。书中与“图3”相关的文章,主要是福本在日共寻求第二次建党期间,针对山川均一派向“工会主义”方向转换的“折衷主义”进行的批判。福本认为山川均派的主张正如同列宁所批判的经济主义者那样,屈服于自然生长性。31这一点正是李初梨自己宣称在这篇文章中要与鲁迅等人辩论的核心,若说李初梨真是受到福本的笼罩性影响,那么此处正是引入福本犀利论点、大肆发挥的好机会,但他没有这样做。此处,李初梨虽然引入福本的图表,但在文中却未提出对“折衷主义”“屈服于自然生长性”的批判,甚至还把“图3”中原最关键的“方向转换过程”部分删去,成为在《自》中看到的“图2”。可以认为,“图2”已经脱离“图3”的文脉,仅为《自》文论述的需要服务。他在提出“图2”时这样表述此图所欲阐明的要旨:

如果仅以普罗列搭利亚自身的力量,却不能超过一定的限度,即在意识过程方面,只能达到一种粗杂的唯物论或经验论,在政治过程方面,只能产生一种工会主义的政治运动。而战斗的唯物论及全无产阶级的政治斗争主义的意识,必须待革命的智识阶级的参加,而且只有从外部才能注入。这种关系,我们可以用简单的图式来表示。32

图中显示,革命的智识阶级以“意识过程”和“政治过程”为生活的基础,但他们又可以接近、批判物质生产过程,因此可以在意识过程上产生“战斗的唯物论”,在政治过程上产生“全无产阶级的政治斗争主义意识”。这样一来,革命的智识阶级就摆脱了原先因“阶级身份”带来的负面障碍,他们所具有的“阶级特性”反而恰恰成为保证其革命性、参与革命资格的正面条件。随着这个逻辑的成立,李初梨才能在论述中顺利地加上“只有从外部才能注入”的限定。33

至此,李初梨已完成第三道转折,他的论述仍按照《怎么办》中对“自然生长”与“目的意识”的划分,运用与青野季吉类似的逻辑,将此划分类推到“自然生长的无产阶级文学”与“目的意识的无产阶级文学运动”上来,强调需要“知识者”的参与,才能完成注入“目的意识”,从而使真正的“无产阶级文学”得以诞生。列宁“目的意识论”在李初梨文章中占据的核心位置已毋庸置疑。但《自》文并非到此就结束了,接下来李初梨用这已经大幅改换过的第二项主张来阐释第一项主张——“无产阶级文学,绝对排斥关照的表现的态度”时,便产生了本文题目所说的“变异”。

在《自》文所引出的“自然生长性与目的意识性”架构下,李初梨强调若无产阶级文学是一种目的意识活动的话,那便不能仅仅将其看作观照、表现的东西,因为这样一来只会表现出“大众自然生长的意识,这谓之曰对于自然生长性的屈服”34。由改换过的第二项主张“必须要有知识者要素的加入,将目的意识注入无产阶级中,才能产生无产阶级文学运动”的逻辑推展开来,他便将中国当时的无产阶级文学视为一种“无产阶级前锋底一种意识的行动”。35在此逻辑中无产阶级已经失去承担此任务的能力,那就只能由“革命的智识阶级”来承担了。也就是说,李初梨通过排斥观照的、表现的态度,将“革命文学”“无产阶级文学”的内容规定为“实践的建设”;通过排斥无法自己产生出无产阶级文学、自己产生目的意识的无产阶级,将“革命文学家”规定为掌握“战斗的唯物论”与“唯物的辩证法”的“革命的智识阶级”。下一步的问题是,“革命的智识阶级”和一般的“智识阶级”怎么区分呢?李初梨认为:“只能以他的意识为问题,不能以他的出身阶级为标准。”36由此排除了智识阶级“非无产阶级出身”的限制,强化了革命的智识阶级的合法性。李初梨之所以要做这么繁复的理论推演,提出这些与他所援引的苏俄、日本无产阶级文艺理论资源有所不同的主张,与他们所面对的现实处境有关。经过这三道转折,李初梨终于为他自己及他周围以创造社为中心的一群“革命的智识阶级”——能熟练地操演唯物论、辩证法进行推演分析,并且有意识地承担着探索中国未来道路的责任——确立了能够以“理论的武器”投入中国无产阶级文学建设与实践的途径。

然而,在他们的自我标定当中却产生出两个颇为严重的问题。其一,在他们取得革命合法性身份的同时,却也大幅窄化了其投入文学革命中的可能力量,形成一种排他性的“革命文学论”。其次,在他们高举“动机”作为前提的论述背后,实际上是将把握“战斗的唯物论、唯物的辩证法”这些“理论的武器”作为他们真正认可的条件,这就导致了在他们的讨论中,几乎不关心原有的意识形态如何才能转变为无产阶级意识的问题。前述李初梨对《共产党宣言》关键段落的解读中,因阶级斗争的激烈而引发智识阶级产生投入革命的“决断”的过程并未引起他的关注,正与此思维逻辑有关。当然,他们也不是全未提及关于人的“动机”如何转换、如何取得“无产阶级的阶级意识”的问题,用创造社另一成员成仿吾在论争中的著名说法就是“奥伏赫变”(Aufheben,扬弃),这引来鲁迅的强烈批评。

鲁迅曾嘲讽“奥伏赫变”一词的翻译:“我不解何以要译得这么难写,在第四阶级,一定比照描一个原文难”37。实际上这个批评不仅针对译词的选择,也包含了不认可他们对此词的理解与阐释之意。鲁迅1931年在《上海文艺之一瞥》中提起“奥伏赫变”时仍有严厉的批评:

这样的翻着筋斗的小资产阶级……他们的转变,是毫不足惜的。当革命文学的运动勃兴时,许多小资产阶级的文学家忽然变过来了,那时用来解释这现象的,是突变之说。但我们知道,所谓突变者,是说A要变B,几个条件已经完备,而独缺其一的时候,这一个条件一出现,于是就变成了B……所以外面虽然好像突变,其实是并非突然的事。倘没有应具的条件的,那就是即使自说已变,实际上却并没有变,所以有些忽然一天晚上自称突变过来的小资产阶级革命文学家,不久就又突变回去了。38

鲁迅在讽刺时也表明他对“奥伏赫变”两方面特点的看重。其一,“奥伏赫变”若只看最后完成的瞬间可能会有“突变”的误解,但这种变化实际上只有以各种条件具备为基础,才能在最后一个“应具条件”出现时促成变化。其二,若“应具的条件”不充分,则即使自称已变,实际上也并非真的转变。这两个特点正是制约“革命文学家”的阶级意识转换论与革命想象的盲点。“阶级意识”在马克思主义的分析中,实为人身上最根本的、最受唯物的条件(比如社会、经济地位)所决定的因素。但对一个具体的人而言,所谓的“阶级意识”是在从小到大不断与周围社会互动的生活经验中,去体会自己所积累的感受时才逐渐生成的。因此,“阶级意识”的转换意味着要面对的是这些扎根、层叠在自己身上非同质化、更难以图式化的经验。这也就是鲁迅在说明其特点时,着重提到的“以各种条件具备为基础”以及需考虑“应具的条件”是否充分的原因。

鲁迅虽然通过许多真正的“革命人”形象,戳破了李初梨等挂出的与自己生命、思考都无直接关系的“革命招牌”,但他并未批评他们意欲把握的“理论的武器”不对,或者唯物辩证法的推导有什么错误,而是针对这样的认识是否真能回应李初梨们背后最大的关心——承担大革命失败后中国无产阶级文学建设之责任——这一点提出质疑。鲁迅指出他们根据青野季吉、福本和夫、马克思、恩格斯、列宁等人的理论、主张完成的“语意滑移”,反而成为他们手持的“招牌”。打破这些“招牌”的其中一种方式,就是认认真真将这些他们引为思考依据的理论翻译过来,这正是鲁迅在论争之后投入大量时间精力翻译的动力,也是他“参与”建设革命文学运动的方式。

从本文的考察可以发现,李初梨并不是没有“翻译”,他虽以不加出处的形式引用,但确实将多重思想资源杂糅到他的“革命文学论”中。不过,这也从侧面透露出他们的困境:对理论分析操演的自信与对中国历史现状的把握之间,存在不小的距离。这种焦虑与建设革命文学的自信相交错,一定程度上促使他们必须将眼前所捕捉到的历史与现实,也当作分析过程中的一个元素、理论操演中的一个环节,再借着完成理论操演来达到他们理想中的经验转化。

然而,光是通过理论推演、语意滑动,恐怕无法真正纾解他们的焦虑。通过追溯李初梨文章与“目的意识论”的关系可以发现,他虽然使用了与青野季吉相同的文章标题,但这既不意味着他将“目的意识论”直接照搬到中国,也不能单单以此作为他通过接受了青野的影响而受到福本主义笼罩的证据。青野最核心的问题是要以“目的意识”澄清日本无产阶级文学实践中出现的纷乱混杂的意识形态;而李初梨关注的却是如何论证自己这样的“革命的智识阶级”具有参与建设无产阶级革命文学的资格。换言之,李初梨从“目的意识论”中吸收的不是改变、规定无产阶级文学创作内容的资源,而是“目的意识论”怎么提供革命遭受挫折后寻求运动再起之路的能量。因此,李初梨等人所提出的“革命文学论”方案虽然并不成熟,但若将其纳入无产阶级革命文学发展的脉络中考虑便会发现,这是参照了日本无产阶级文学运动的实际经验才提出的主张,同时也是李初梨等人有意识地要以此回应现实所做的选择,而不是因为年轻经验不足而被流行一时的理论思想笼罩或哄骗。

与日后马克思主义文艺理论大量译介到中国文坛的高潮阶段相比,李初梨这种“改写式的翻译”与“夹述夹译”的论述方式,可说是既缺少系统性又不够严谨。但在“革命文学论争”这一无产阶级革命文学建设的奠基阶段,他的论述方式却应当被理解为因适应需要而生的一种特殊但并非不必要的形态。这一形态是中国无产阶级革命文学建设过程中一条被现有文学史叙事所忽视的线索。

本文刊于《文艺理论与批评》2024年第3期

[本文系国家社会科学基金青年项目(编号:20CZW054)、重庆大学中央高校基本科研业务费专项项目(编号:2020CDJSK47PT10)的阶段性成果]

1 在李初梨等人的相关论述中,他们所要建立的“革命文学”的内容便是“无产阶级文学”,以下若征引原文时仍保留原文用语,但在行文分析中则改称为“无产阶级文学”。

2 鲁迅:《“醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第62页。

3 相关讨论参见阮芸妍:《“实际指导者”视野的引入——鲁迅译卢那察尔斯基〈艺术论〉〈文艺与批评〉》,《文艺理论与批评》2020年第5期。

4 参见鲁迅:《“硬译”与“文学的阶级性”》,《鲁迅全集》第4卷,第214页。

5 该文写于1975年,但1983年翻译为中文发表之后才在中文学界产生巨大影响。参见斋藤敏康:《福本主义对李初梨的影响——创造社“革命文学”理论的发展》,刘平译,《中国现代文学研究丛刊》1983年第3期。

6 斋藤敏康:《福本主义对李初梨的影响——创造社“革命文学”理论的发展》。

7 包括与斋藤商榷的相关研究,也往往仍在斋藤所给定的框架内与之对话。参见黎活仁:《福本主义对鲁迅的影响》,《鲁迅研究月刊》1990年第7期;王志松:《福本和夫的“唯物辩证法”与中国的“革命文学”──〈文化批判〉杂志及其周边》,王中忱等编:《东亚人文》第1辑,生活 · 读书 · 新知三联书店2008年版;张广海:《再论后期创造社与福本主义之关系》,《汉语言文学研究》2016年第2期。

8 艾晓明:《中国左翼文学思潮探源》,北京大学出版社2007年版,第90—96页。

9 程凯:《革命的张力:“大革命”前后新文学知识分子的历史处境与思想探求(1924—1930)》,北京大学出版社2014年版,第244—267页;赵璕:《“革命文学”论争中的“异化”理论——“物化”概念的发现及其对论争分野的重构》,《中国现代文学研究丛刊》2005年第1期。

10 本文引用青野季吉《自然生长与目的意识》《再论自然生长与目的意识》文中段落,皆为笔者据日文版所译,下文不再一一注明。青野季吉:「自然生长と目的意識」,『文芸戦線』第3卷第9号,1926年9月1日;青野季吉:「自然生长と目的意識再論」,『文芸戦線』第4卷第1号,1927年1月1日。

11 青野季吉:「自然生长と目的意識」。

12 1925年11月《马克思主义》(『マルクス主義』)杂志刊载了青野季吉对列宁此书的介绍,1926年11月青野季吉在佐佐木孝丸的协助下将《怎么办》全文译出。参レーニン:『何を為すべきか』,青野季吉訳,白揚社1926年版。

13 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《列宁选集》第1卷,人民出版社1972年版,第315—330页。

14 关于青野季吉“目的意识论”在日本无产阶级文坛引发的论争,参见王志松:《20世纪日本马克思主义文艺理论研究》,北京大学出版社2012年版,第61—82页。

15 冯乃超:《艺术与社会生活》,《文化批判》第1期,1928年1月15日。

16 青野季吉:『転换期の文学』,春秋社1927年版。

17 李初梨:《怎样地建设革命文学》,《文化批判》第2期,1928年2月15日。

18 同上。

19 李初梨:《自然生长性与目的意识性》,《思想》第2期,1928年9月15日。

20 李初梨:《自然生长性与目的意识性》。此图为笔者根据文中原图转化的简体字版。

21 福本和夫:『社会の構成並に變革の過程』,白揚社1926年版。中文译本参见福本和夫:《社会进化论——社会底构成及变革过程》,施复亮译,大江书铺1930年版。

22 福本和夫:『社会の構成並に變革の過程』,第119、144、164頁。中文译本参见福本和夫:《社会进化论——社会底构成及变革过程》,第114、136、157页。

23 李初梨:《自然生长性与目的意识性》。

24 同上。

25 李初梨:《自然生长性与目的意识性》。此图为笔者根据文中原图转化的简体字版,《自》文中未对此表命名。

26 同上。

27 同上。

28 同上。

29 北条一雄(福本和夫):『理論闘争』,白揚社1926年版,第149頁。此图为笔者根据文中原图绘制。

30 赵璕:《“革命文学”论争中的“异化”理论——“物化”概念的发现及其对论争分野的重构》。

31 北条一雄(福本和夫):『理論闘争』,第149頁。

32 李初梨:《自然生长性与目的意识性》。

33 在这部分的阐释中,李初梨以“伊理齐说”为过渡,大段引用了《怎么办》中的内容来佐证,又提出考茨基的观点为证,否定了无产阶级能够自己产生社会主义意识的可能性。参见李初梨:《自然生长性与目的意识性》。

34 李初梨:《自然生长性与目的意识性》。

35 同上。

36 同上。

37 鲁迅:《“醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》第4卷,第64—65页。

38 鲁迅:《上海文艺之一瞥》,同上书,第306页。