摘要:《论语·微子》“逸民”篇中“放言”一词,在历代注家和《论语》翻译者中存在着两种截然相反的阐释。从“放”的训诂地位和“放言”在不同语境下的接受和使用可以看出不同时期的书写者对这一语词的不同理解。借助文本语文学的分析方法并将语词置于思想史脉络中考察可知,先秦“放言”的确诂应是“放废言论”而非“纵言高论”。语文学和思想史的交互阐释,在中国古典哲学领域实践了施莱尔马赫联合语言才能和个人认识才能的阐释艺术。

关键词:论语 放言 阐释 语文学 思想史

《论语·微子》多述孔子与隐者的互动,其中第八篇“逸民”是历来聚讼所在:

逸民:伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。子曰:“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与!”谓“柳下惠、少连,降志辱身矣。言中伦、行中虑,其斯而已矣。”谓“虞仲、夷逸,隐居放言。身中清、废中权。我则异于是,无可无不可。”

本篇因涉及孔子对隐居者(逸民)的评价及自述出处二可之志,历来颇受学者重视。而检视古今学者关注焦点,无外以下三方面:一是七位逸民的身世考辨,其中聚讼尤集于身份模糊的虞仲、夷逸;二是阐发圣人“无可无不可”的义理,所谓“出处进退之间,唯义所在”(何晏《论语集解》引马融语);三是在“无可无不可”的基础上,探讨孔子对逸民的态度,亦有圣人“异于逸民之徒”(朱熹)和“逸民不忘世与孔子同,特本领则大异”(郑虎文)两种发挥。本文关注点则在“放言”二字。“放言”不是哲学概念,却是文本内的关键语词。后世怎样接受和使用这一语词,展现了它的传播面向和思想史意义。如何在文本语境和历史语境内理解它的含义,能否通过对文本接受层面的考察确认与还原孔子的本意,这既需要依赖字词训诂和文本阐释的语文学方法,又要借助对思想史脉络的梳理对这一语词进行概念化厘定。

一、阐释的困境:“放言”的歧解

经典中的语词出现歧解虽时有发生,彼此截然对立的现象却并不多见,而在《论语·微子》“逸民”篇出现的孔子对逸民虞仲、夷逸的评点中,“隐居放言”四字恰属此例。其中,“隐居”涵义毋庸再议,问题就出在对“放言”,特别是对“放”的阐释上,两种完全相反的理解自古至今存续在中外《论语》读者群体中:

第一,训“放”为“置”,“放言”被解释为放置、放废言论,不复言及世务。何晏《集解》引包咸此解,其后皇侃《义疏》、邢昺《疏》、朱熹《四书章句集注》自解及程树德《论语集释》引诸说多执此见;

第二,训“放”为“纵”,认为“放言”即为放纵言论,无所拘束,与前说正好对立。朱熹《集注》引谢良佐言,认为“虞仲、夷逸隐居放言,则言不及先王之法者多矣”,言不及先王之法,正谓其谈多有放纵不拘处。[1]刘宝楠《论语正义》亦引唐章怀太子李贤注《后汉书》多例,以“放言”为“放肆其言”,认为“此解似胜包氏”。[2]

这两种对立的解释在现代阅读与阐释的实践中仍未获得统一。钱穆《论语新解》引《左传》僖公二十四年介之推辞晋侯赏禄,曰“言,身之文也。身将隐,焉用文之”,提示读者注意“隐”与“言”不必同时存在。钱穆进而指出,虞仲、夷逸二人其事不著,“更无言行可举”,因此理解“隐居放言”不应与范晔《后汉书》所载狂士祢衡、孔融等“跌荡放言”之例同解。[3]然而在汉语世界内,更多《论语》的现代阐释却不约而同地青睐第二种理解:杨伯峻《论语译注》将“放言”释为“放肆直言”,李泽厚《论语今读》言“放言高论”,孙钦善《论语本解》曰“放肆敢言”,傅佩荣亦曰“放言高论”。[4]跳出汉语世界,我们可以在把《论语》译介为其他文字的汉学家的翻译过程中观察到同样的理解和阐释分歧:英国著名文学翻译家亚瑟·韦利(Arthur Waley)和日本东洋学家武内义雄与中国古代注疏的主流保持了理解上的一致,他们的翻译是“不置评论”“不言世务”(“refrained from comment”/“世俗の事を言はず);但刘殿爵(D.C.Lau)援《淮南子·兵略训》“发必中权,言必合数”,将“废中权”之“废”读为“发”,认为“发中权”恰是“放言”之义,故将“放言”翻译成“对言论不设限制”(“give free rein to their words”),德国汉学家卫礼贤(Richard Wilhelm)早期的《论语》德译本亦持此解(“ihren Worten Lauf ließen”),但叶翰(Hans van Ess)最新的《论语》德语译注又回归到了“放弃言论”(das Reden aufgeben)的解释上来;[5]此外,清代官修的满、蒙文《论语》翻译也都将“放言”理解为“自由谈论,放肆其言”:乾隆年间的《御制翻译论语》将“放言”译为“cingkai gisurere”,释“放”为“任意、随性”(cingkai);满、蒙、汉合璧文书的《论语》中,蒙古文翻译也循此作“jarigh-iyar kemejüqüi”,以“放”为“自由”“自然”(jarigh)而非“放废”,颇与汉人主流理解相异,似流露出我国北部边疆的阿尔泰语诸族某些共同的思想倾向。[6]可见,对“放言”的歧解不分时代、语言和种族长期、广泛存在于《论语》的读者群中,如何理解仿佛只是阐释者本人的事情。但在这两种截然相反的解释中,当真不能厘定出“更合理”的一种吗?

二、训诂与文本:语文学的视角

“放”的语义衍生逻辑

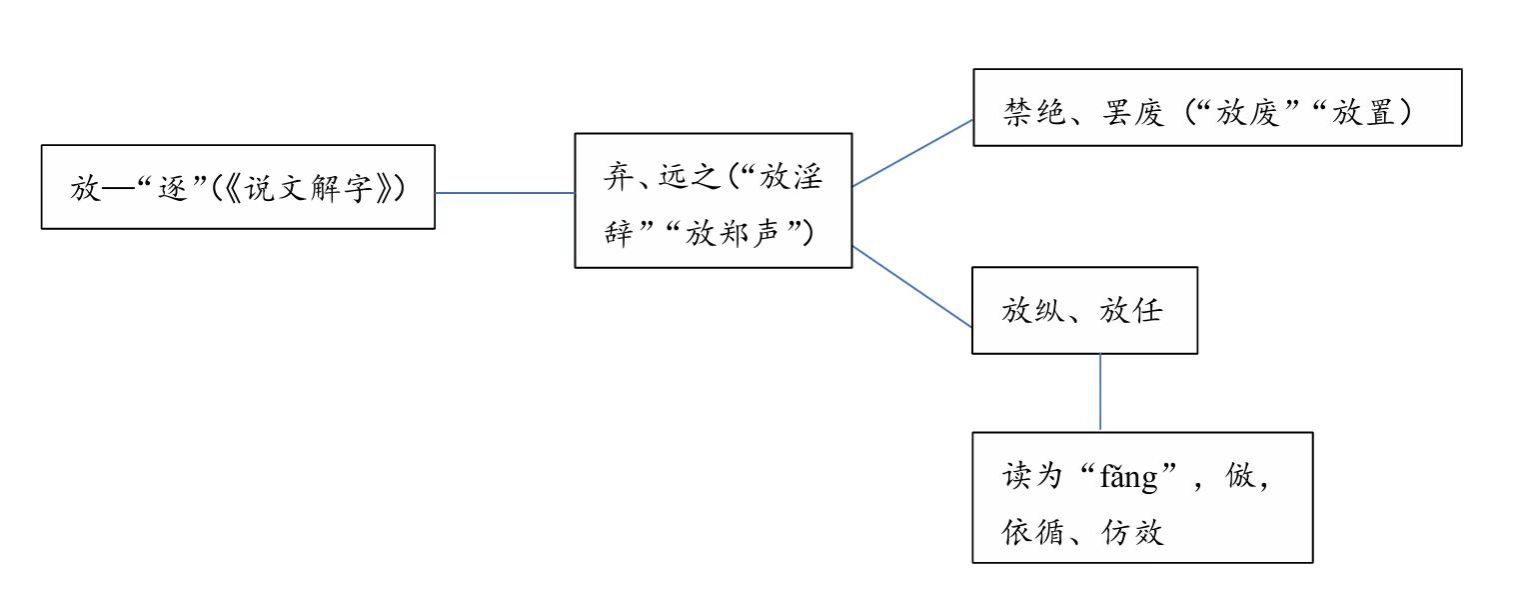

宗福邦《故训汇纂》总结了语词“放”的训释共计104条,《王力古汉语词典》则将同类训释合并成九项,其所呈现的主要语义演进脉络大致如下[7]:

由上图可见,“使客体远离主体(“逐”)”是语词“放”的基础语义,而实现这样的“远离”显然存在着两种途径:从积极的层面来说,是主体的“禁止”和“废弃”——“放郑声”(《论语·卫灵公》)和“放淫辞”(《孟子·滕文公下》)即其例,进而引申有所谓“放废”“放弃”的说法;从消极的层面而言,主体通过“放任”“放纵”失去对客体的控制,也能使客体“远离”或“逃避”主体。值得一提的是,“放纵”既然包含了“顺其自然”(laissez-faire)的语义,那么从“顺”到“循”“依”的引申义也就随之产生了,如“放于利而行,多怨”(《论语·里仁》)。从这个意义上讲,“放”似乎不一定非要视作“仿”的假借才可导向这层理解。

如此,“放”以使主客体“分离”为基础,衍生出了“禁绝”和“放任”的两个指涉意义,其内在逻辑实际上是一致的,并不构成所谓的“反义同词”。王宁总结了反义同词存在的原因和条件,指出“共时的直训只适合在文句中确定义项,而不适合于表述词的贮存义”这一训释原则。某些看似相反的义项,只是产生于特殊共时语境下说话者立足点的不同,并不构成真正的“反义共词”。[8]“放”的“禁绝”和“放任”两层看似对立的含义就属此例。二者统一在主客体分离的基础语义上,产生指涉分野的原因其实也并不难解释:当主体和客体本身就是统一体或联合体时,要实现二者的分离就必须要求人力积极地参与,去“排挤”与“摒弃”,这在政治层面就体现为“禁绝”“驱逐”或“流放”;而当客体对主体自带离心倾向时,只需解除人力的控制,去“解放”或“纵逸”,自然就能达到分离的目的。这种平时需要主观“克制”才能与主体黏合的,通常是“情欲”“胆魄”一类的感性色彩较浓的客体,其更不待“放”而欲自释,如“放情”“放胆”一类。按理说“言论”也具有类似的“自释”特性,这也使得“肆意直言”构成了现代语词“放言”或“失言”的语义。然而,“言论”作为“客体”的特殊性恰恰在于,当它被“释放”的时候,反而同其主体——发言人——紧密结合在一起了;而只有当它被“限制”“约束”的时候,才真正实现了和主体的分离。因此可以说,正是“言”的特殊性和“放”的语义复杂性才使得语词“放言”在训诂与阐释实践中显得如此灵活有趣。

共时语境中“放”与“放言”的使用

同文本或同时代文本语境中同一语词的使用习惯,是厘定其原始涵义的重要参考。除《论语·微子》“逸民”篇的“放言”外,“放”作为有实义的语词在《论语》中只两见:一见于《论语·卫灵公》“放郑声,远佞人。”何晏《论语集解》引孔安国注“放,远之也。”以“放”与“远”并列,谓使自己远离郑声和佞人,如前所述这正是“放”的基础语义。另一见于《论语·里仁》“放于利而行,多怨”,孔安国释“放”为“依”。依前所论,从“放”到“依”的训诂路径,需经“纵(放)心于彼”得解。《汉书·公孙刘田王杨蔡陈郑传》之《赞》称桑弘羊“不师古始,放于末利”,正自《论语》此语来,颜师古注曰:

放,纵也,谓纵心于利也。一说放,依也,音放往反。[9]

认为“纵”与“依”是两解,并以反切提示读者,若训为“依”则“放”应读为“仿”。按照上文的分析,“纵”和“依”的义项其实不赖假借为“仿”仍可以融通——“纵心于利”的结果就是“依利而行”。二者的差别主要在于行为对象不同,“纵”的对象是其直接宾语“心”而“依”的对象是作为间接宾语的“利”。[10]师古训“放”为“纵”,须增补宾语“心”,有蛇足之嫌。实际上,先秦文献以“依”/“循”训“放”之例并不少见:《庄子·天道》“夫子亦放德而行,循道而趋”,“放”即与“循”同义;《墨子》中,“放”“依”更常常连用:《法仪》谓不巧之工“放依以从事,犹逾己”,孙诒让直指“放”“仿”相通,“放依”即“模仿”之义;又《兼爱中》云“少失其父母者,有所放依而长”,“放”与“依”并用而义通。[11]

“放”(仿)于某物和“纵心”(放心)于彼义训可通,这一点在《孟子》的文本中也能获得支持。《告子上》载孟子语:

仁,人心也。义,人路也。舍其路而弗由,放其心而不知求,哀哉!人有鸡犬放,则知求之,有放心而不知求。

孟子此处所言“放心”与今人所言“放心”(安心)不同,乃与《告子上》所谓“放其良心”“失其本心”相互发明,形容人丢失了仁义之后的危险状态,所以学习的目的是为了找回自己丢失的仁义之心(“求其放心”)。[12]“放”为“纵”“逸”“失”“舍”之义由此可见,因此亦不乏以“放言”作“失言”者:《榖梁传》襄公二十五年载“(齐)庄公失言,淫于崔氏”,范宁《集解》曰:“放言将淫崔氏,为此见弑也。”杨士勋《疏》:“失言谓放言,谓放言语将淫崔氏。”[13]这已经和现代汉语中“放言”“放话”的意义很接近了。

历时文本中“放言”的接受

如果把文本考察的范围扩大到秦代以后,就不难理解上述杨世勋以“放言”与“失言”互训的依据。实际上,除后代注家对《论语·微子》的“放言”进行严肃阐释的场景之外,这一语词在不同时代文史书写中的使用情况同样值得研究者重视——它被使用的方式,无疑透露着当时使用者及其预设的读者群体对它含义的理解。例如杨士勋选择用“放言”解释“失言”,多少体现出其同时代人对于“放言”的理解倾向:很难想象,当“放言”的主要指涉意义在于“放置言论”的时代,它还能被运用为“失言”的阐释语词。

最值得注意的是汉末魏晋以来,在与名教信任危机和自然之旨更新的思想运动相伴随的文史书写实践中,知识阶层对于“放言”一词的继承和使用明显呈现出“放纵言论,自由发言”的语义倾向,这当然与天下多故,士人追求个性解放,热衷于纵逸天性的清言玄谈风尚密切相关。陆机《文赋》说自己欣赏才子佳作,揣摩其创作用心,觉察到“放言遣词,良多变矣”。“放言”与“遣词”对举,显然用“放言”为“发言”之义。夏侯湛《庄周赞》称庄子“遁时放言,齐物绝尤”,“遁时放言”即与《论语·微子》“隐居放言”同义,但众所周知,庄子虽不仕亦未曾废言,下一句列举的“齐物”即其著名言论。可见夏侯湛所理解的“放言”,与陆机一样同为“发言”之义。前引范晔《后汉书·孔融传》“跌荡放言”,正属此类。《艺文类聚》卷十五“后妃”引《列女传》,说周文王之母太任德行端庄,身怀文王时,“目不视恶色,耳不听恶声,口不出放言”。按《列女传》“放言”本作“敖言”,即傲慢之言,《艺文类聚》所引盖因形近而误。但因“放言”其来有自,并非生硬捏造,反而更能由此窥见唐代类书编纂者对“放言”语义中“放纵”一途的接受——按上下文意,以“放言”与“恶声”“恶色”对举,唯有口无遮拦方与恶色恶声对应,可见此处亦用其“夸谈”而非“缄默”义。

上述文本中,“放言”皆以“放纵言论”之义被使用,是清晰且毋庸置疑的。相较之下,刘勰《文心雕龙·辩骚》中出现的一句话就显得复杂一些:

《卜居》标放言之致,《渔父》寄独往之才。

范文澜引李详《黄注补证》,说屈原《卜居》有“吁嗟默默兮,谁知吾之廉贞”之语,“默默”暗示“不语”,且“放言”与“独往”相对,“独往”乃谓去而不返,所以“放言”也应取“弃言不发”之义。[14]此一解读乍看有理,细析则不然:作为文字的《卜居》与《渔父》本就是放逐后的屈原“纵言高论”的产物,《卜居》全文呈现的情感,并非从此隐于江湖,不复过问世事的洒脱,而是对“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名”的控诉。从这个角度去理解刘勰此处对“放言”的使用,似乎更像是说屈原借《卜居》终于宣泄出了其往日在朝不能言说的话,显然不认为他已经具备了“放废言论”的心态。总体而言,当语词“放言”出现在汉晋以降的文史书写实践中时,其语义明显更多地向“放纵言论”倾斜,这也奠定了“放言”一词在现代汉语中类同于“放情”“放声”“放手”等词的语义基础。

三、还原与敞开:思想史的观察

以上我们通过梳理“放”和“放言”语义演变及其在不同语境中的接受情况,大致清楚了后世读者是如何接受与使用这一语词的。但要想解决本文的中心问题——“隐居放言”的虞仲、夷逸到底有没有说话,还须将这一语词再度还原到《论语·微子》“逸民”篇的原文本中。回答这一问题的关键在于,确定孔子心中理想的逸民到底应不应该就包含政治在内的世务发表评论。为此须从原文本出发,对本篇潜在的问题作更加细致的检讨和分析。在细读文本之后可以发现,除了“放言”的确切含义之外,“逸民”篇的文本复杂性至少还体现在以下六个方面:

1、 列入“逸民”者有七人,而孔子的评论仅涉及六人(朱张不在其列)

2、 列举的七人皆为孔子看来有名的“逸民”,尽管其中并非人人的事迹都为今人所知——当时的逸民数量之多,显然不止此七人。《微子》全篇记述隐士逸民之事,《论语》中明确记录的受到夫子尊敬的不仕之士不乏其人,但冠以“逸民”之名且加以集中评点的仅此六人,是否意味着孔子口中的“逸民”之于普通意义上的“隐士”存在概念区分?

3、 柳下惠、少连二人既然“降志辱身”,仕于乱朝而未曾隐退,严格来说似不能算作“逸民”,但夫子仍使之入于“逸民”之列,并以“言中伦,行中虑”为赞,盖深慕其为人也;[15]

4、 不同于《论语》中以“子曰”发语的大量记述,本段文本中频繁出现具有分隔符性质的“谓”字,似乎在提示读者,夫子当时在学生面前评述这几位逸民之言行时,中间大概率是插入了其他话——这些话或被《论语》的记录者认为不重要而放弃了,但对本文关心的问题而言恰或大有价值;

5、 从语言表述的结构看,本段修辞安排却极富连贯性,让人很难想象这三组评价不出自一时:“不降其志,不辱其身”—“降志辱身”;“言中伦,行中虑”—“身中清,废中权”。这样明显的平行修辞结构如果不是《论语》编纂者有意加工的话,那说明孔子在对几位逸民的臧否前就有过言语上的整体设计,因此这段话似不大可能来自不同时期、不同语境的黏合辑录;

6、 至于此中逸民之高下,不降志、不辱身的伯夷、叔齐优于降志辱身的柳下惠、少连,固无可疑;但“隐居放言”的虞仲、夷逸较于惠、连二人又当如何?“身中清”当指二人通过隐居保全清节,未辱其身;但“废中权”的“废”应如何理解?是指辞官而废于仕,还是指的废弃(放置)言论?抑或如刘殿爵所论,“废”应借为“发”?如果将“废”视作“废弃言论”,那么在逻辑上就与“中权”抵牾,因为只有“发言”才有是否“中于权”的问题。检讨古今注解,即便释“放言”为“放废言论”者,亦鲜有将“废”视作“废言”者,而仍作“罢官废仕”之解。[16]

《论语·微子》“逸民”篇的文本复杂性由此可见。我们的讨论既不能脱离原文本,以致忽略了可能的“内证”,就必须对这些来自文本内部的信息和暗示了然于胸。但另一方面,阐释的任务必须明确的前提是,需要被厘定含义的语词“放言”究竟是谁的意见?具体地说,当孔夫子评价逸民所使用的“放言”、《论语》编辑者所书写的“放言”与后代读者、注释者所理解并复制的“放言”含义可能出现偏差时,我们要“还原”并阐释的,究竟是谁对“放言”的理解?从经学角度而言,孔子的本意无疑是最重要的,也是读者最关心的,《论语》书写者的理解和后人的阐释及再使用于优先级上均不能与夫子本人的意见相比;但从思想史的角度来看,后代的读者怎么理解和发挥“放言”的意义,是同样不容忽略的课题。如果本文将自己的任务聚焦于寻求孔子所言“放言”的确诂,即虞仲、夷逸隐居之后到底怎么对待自己的言论,那么在对“放言”的义项和语境做足了语词训诂和文本语文学的准备工作之后,便已能将这一语词释放到思想史层面作一番考察。

孔子对“言”的态度一直非常审慎,在将“言”与“行”对举时,一再重行而轻言。他告诫自己的门徒——特别是其中最能言善辩的那几位——要“讷于言而敏于行”(《论语·里仁》),和人打交道时要“听其言而观其行”(《论语·公冶长》),在“邦无道”时,最好“危行言逊”(《论语·宪问》),更是自谓“予欲无言”(《论语·阳货》)。此外,《论语·微子》还告诉我们,当楚狂接舆与孔子相遇,大呼“已而,已而”并趋避之,无复与言。这样的叙事无疑在暗示读者,与孔子生活在同时代的逸民并不以纵论高言世务为隐遁的必然诉求。若虞仲、夷逸因高放言论而被世人所知,那么受到关注的应是他们的言论内容,而非这一行为本身。设果如此,则他们“放言”的内容就没有不流传的理由,虞仲、夷逸二人也不至于身份难考——孔子至少应该就二人的言论再进行一番评点,而这样的评点如果存在,想必不会被《论语》的编纂者轻轻放过。因此,在二人可能的言论内容没有得到任何记录的前提下,将“放言”理解为“纵论高言”显然缺乏说服力。

更进一步而论,“隐居放言”的聚讼揭示的思想史问题实质是:隐士身居山林,便无须再说话;还是避世远离舆论中心,恰是为了更自由地说话?为了回答这个问题,就得将阐释的焦点从语词-文本的语文学分析中释放出来,转置于待阐释语词产生的同时代思想动向、社会风俗中考察——这也意味着,阐释的任务也就从语言(训诂、文本)转移到了思想(心理、历史)之上。首先,逸民绝不应被视作一般的不仕之士,而是特指那些具有贤德硕材,却主动放弃仕宦生涯的隐者;其次,对于这些德行才能俱佳的人而言,最理想的局面固然是孔子期许的“邦有道,危言危行”,但春秋中后期明显以“邦无道”情形居多,因此“行危言逊”已是他们的最优选项。《中庸》所言“国有道,其言足以兴;国无道,其默足以容”,正属此义。“以默见容”,既是《诗》“明哲保身”之要训,也是夫子所谓“废中权”的预期效果。

相比于隐居后仍关注时政并发表意见,放置言谈、远离舆论,更被认为是塑造隐士高洁形象的重要环节。相反,在野者谤讥市朝,纵议政事,无疑将给重建稳定、统一的社会秩序带来持续的威胁,因此是先秦儒家和法家的共同担忧所在。孟子所警惕的“处士横议”,针对的正是战国时期的不仕之士(包括但不限于隐士、逸民)好发高论、诱导民意、混淆视听的风气,他的标靶绝不止于杨朱和墨子。“邪说诬民充塞仁义”(《孟子·滕文公上》)的局面要求当权者在舆论管控上必须有所作为,这样的警惕在荀子那里也得到了有力的呼应:

古之所谓处士者,德胜者也,能静者也,修正者也,知命者也,著是者也;今之所谓处士者,无能而云能者也,无知而云知者也,利心无足而佯无欲者也,行伪险秽而强高言谨慤者也,以不俗为俗,离纵而跂訾者也。(《荀子·非十二子》)

这番古今“处士”的对比描述太重要了,不仅为我们呈现了战国晚期“处士横议”的丑态,从而呼应了孟子的担心;更重要的是,它提供了对古代“处士”的追述——即便难以验证荀子此处提供的关于上古不仕之人的“传说”有何种程度的真实性,但清楚的是,在战国中后期第一流的思想家眼中,值得尊敬的隐士/逸民形象应该是“能静”而非“强高言”的,这也再次印证了《中庸》所谓“其默足以容”的合理性。事实上,当我们注意到战国中后期的知识界关于舆论影响力的广泛担忧时,就不难发现,当时的有识之士对于言论纷杂的警惕性已经相当高了,不宁儒、法惟是。比如公开拒绝仕宦的庄周,尽管目前没有证据表明,他曾就现实政治发表过任何议论,但其对于“言辩”(“人籁”)的抵触、对“自是而相非”的反感,以及意欲一齐“物论”的尝试,都清晰地反映出当时不仕之士的众说纷纭,已造成了社会思想层面的严重混乱。

从前所论,在经传阐释的优先级上,孔子的意见要高于后人的理解,也高于《论语》编纂者的理解。但在知识流传的过程中,《论语》编纂者扮演的角色却处于核心地位:他们记忆的准确性、记录的忠诚度和措辞的习惯与偏好共同决定了《论语》文本的开放程度和读者理解的倾向。“今之处士”的高言伪行已随“邦无道”的愈演愈烈而渐露峥嵘,这与夫子赞赏的虞仲、夷逸等“古之逸民”在对待言论的态度上形成了鲜明的反差。因此,把《论语·微子》“逸民”篇的“放言”置于其所依附文本生成的思想背景来看,以“纵言高论”来理解高洁逸民的“放言”显然与平行文献中所反映的社会心理相龃龉。据此,虞仲、夷逸“隐居后放废言论,不复谈及世事”应为“隐居放言”的可信阐释。

四、总结:语文学和思想史交互的阐释方法论

本研究的方法论路径是:从经典文本阅读过程遭遇到的阐释困境中提炼出问题意识,从语词训诂梳理其义项引申过程,再还原到文本中,通过细读分析该语词的内、外语境及其蕴含的问题,最后再将语词相关的观念背景释放到思想史脉络中获得定谳。如果说概念是语词所代表的思想意义的收敛和凝聚,那么阐释的任务则在于往相反的方向“解构”和“敞开”,这就离不开聚焦于语词和文本本身的语文学方法。从语文学的角度,词义训诂或词源学理论(etymologische Theorie)对于把握语义演进脉络有着基础指导,当下中文学界甚至有将词源学考察作为“训诂通义理”的方法论尝试出现。[17]另一方面,正如德国阐释学家施莱尔马赫(Friedrich D. E. Schleiermacher, 1768-1834)提醒我们的那样,阐释艺术的成功实践必须首先意识到语言的当下性(das Gegenwältigenhaben der Sprache),即语词的语境占有。进而阐释者还需将自己置于作者的位置,将语词与其所处时代的历史(Geschichte des Zeitalters)联系在一起,正如我们之前将语词从文本中释放出来,转而去观察《论语》文本生成的时代背景中,思想家们对于在野者言论的态度那样。

近年来,学界已有以思想史研究方法丰富和发展传统意义上的针对古典文本考证的呼吁和尝试,[18]本研究正体现出对这种有益尝试的呼应。本文呈现的解决阐释困境的方法是综合语文学的考证与思想史的观察,最初目的固然在于获得对语词“放言”的准确诠释,但其最终的收获却远不止一个站得住的理解。施莱尔马赫曾指出,鉴于阐释学和修辞学相互隶属的关系,每一次理解活动都是语言活动的倒转,因而理解不仅需要在语法和训诂上下功夫,还要意识到作为语言基础的思想。正是语法因素和心理因素的交互存在,才使得这两种理解活动的地位完全平等。当文本的思想从语言和心理的整体出发被理解为部分,而从这个被理解的部分出发再次去理解语言和心理的整体时,就构成了所谓的“阐释学循环”。[19]因此,出色的阐释必须同时依靠完整的语言知识(vollständige Kenntnisse der Sprache)和完整的人的知识 (vollständige Kenntnisse des Menschen) 才能实现。

我国文艺理论界对于阐释的关注不乏关于文本与阐释的确定性与开放性辩证关系的讨论。论者虽然多以文学作品为例,但在文本生成过程中作者的意图与后代读者阐释之间的紧张感层面,同样适用于古典学的同类讨论。要充分认识到,古典学术的阐释工作,既依赖于语文学揭示的“确定”,又不能剥夺读者基于不同社会心理的阐释自由,因此在这个意义上,让“思想史”的长时段考察介入将帮助阐释者形成更完整的“人的知识”,从而在文本内部和后代读者的阐释间不断探索确定和开放的平衡。正如张江指出的,文本既是自在也是开放的,因而既要尊重文本自身所蕴含的有限的确定意义,也不能否认理解者合理的阐释和发挥,“确定的意义不能代替开放的理解,理解的开放不能超越合理的规约”。最理想的局面无疑是,“在确定与非确定之间,找到合理的平衡点,将阐释展开于两者相互冲突的张力之间。”[20]

所以,以训诂和文本语文学为突破口,揭示文本内的阐释难点的内在理路,再从文本生成时代的思想环境及平行文献提供的佐证中考察语词的“当下性”,在思想史脉络中为其取得定位,或可为探求争议语词的确诂、突破文本整体阐释困境提供新的思路。本文对《论语·微子》“逸民”篇争议语词“放言”的个案探究,正是语文学与思想史交互阐释的一种实践。

注释

*本文为国家社会科学基金重大项目“基于历代训释资源库的中国特色阐释学理论建构与实践研究”(22&ZD257)阶段性研究成果。

[1] (宋)朱熹:《四书章句集注》,186页,中华书局,2008。

[2] 刘宝楠:《论语正义》,729页,中华书局,1990。《后汉书·孔融传》“(融)又与白衣祢衡跌荡放言”。注曰:“跌荡,无仪俭也。放,纵也。”又同书《荀韩钟陈列传》范晔论:“汉自中世以下,阉竖擅恣,故俗遂以遁身矫絜放言为高。”注曰:“放肆其言,不拘节制也。《论语》曰:‘隐居放言。’”按孔融跌荡之词,应是著名的“父之于子,当有何亲”“子之于母,亦复奚为”之类的离经叛道言论,而所谓汉中世以降“故俗以遁身矫絜放言为高”,描述的正是汉末魏晋嘉遯高言、养誉求名的士风。因此,范晔《后汉书》之“放言”当取其高谈阔论之义,李注是。见(南朝宋)范晔:《后汉书》,2278-2279,2069页,中华书局,2006。

[3] 钱穆:《论语新解》,430页,生活·读书·新知三联书店,2018。

[4] 参杨伯峻:《论语译注》,197页,中华书局,2008。李泽厚:《论语今读》,537页,生活·读书·新知三联书店,2008。孙钦善:《论语本解》,238页,生活·读书·新知三联书店, 2009。傅佩荣:《人能弘道—傅佩荣谈论语》,553页,东方出版社,2018。

[5] 参Arthur Waley: The Analects of Confucius. Unwin Brothers Ltd., 1938, p.222。武内義雄:『論語訳註』, 245页, 岩波書店,1943。D.C. Lau, Confucius: The Analects. Hongkong: The Chinese University Press, 1979, pp.186f. Richard Wilhelm:Konfuzius Gespräche. Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft, 2015, S.144. Hans van Ess: Konfuzius Gespräche: Neu Übersetzt und Erläutert. München: C.H. Beck, 2023. S.688。其中,武内义雄对“隐居放言”的日译为“隱居して言を放き”,但他显然也意识到了汉字“放”的使用可能产生的歧义,于是在括号内单独加上了“不言世俗之事”(世俗の事を言はず)的注解,才使其解释清楚呈现。

[6] 额尔木图(整理):《御制翻译四书》(满蒙汉合璧本), 231页,内蒙古人民出版社,2015。

[7] 参宗福邦等(编)《故训汇纂》,955-956页,商务印书馆,2003;王力(编):《王力古汉语字典》,407-408页,中华书局,2015。

[8] 王宁引述的一个例子是邓廷桢《双砚斋笔记》所谓“来可为往”之例。邓氏引《史记·太史公自序》“比乐书以述来古”与同书《汉文赐尉佗书》“终今以来,通使如故”,认为“来”(由远及近的运动)和“往”(由近及远的运动)这两个相反义项共于“来”这一个词,所以总结“来可为往”属“相反为义”。但王宁指出这个问题的实质在于,在指涉时间时,“称‘来’,是把时间消逝看作由远古走向现时;称‘往’,则是认为远古离现时越来越远。这是两个立足点不同的说法,而因为在时间问题上‘来’和‘往’可以置换,作成了直训,便误以为在任何地方‘来’都可以训‘往’。”这一点与“放”的“弃”与“任”两个涵义实质的不对立有类似处。参王宁:《训诂学原理》,121页,中国国际广播出版社,1996。

[9] (汉)班固:《汉书》,2903页,中华书局,1964。

[10] 如《论语》与《汉书》文本所显示的,若训“放”为“依”,则须增介词“于”,原因正在“依循”“模仿”之对象(“利”)并非此动词之直接宾语,其真正的语法地位乃是“与格”(dative)。

[11] 孙诒让:《墨子闲诂》,21,112页,中华书局,2001。

[12] 朱熹《集注》引程子发明:“圣贤千言万语,只是欲人将已放之心约之,使反复入身来,自能寻向上去,下学而上达也。”见《四书章句集注》,第334页。

[13] 李学勤(主编):《十三经注疏》标点本,(晋)范宁(集解),(唐)杨士勋(疏):《春秋谷梁传注疏》,266-267页,北京大学出版社,1999。

[14] 范文澜:《文心雕龙注》,57页,人民文学出版社,1962。

[15] 参《论语·卫灵公》(15.14);《微子》(18.2)。

[16] 如谢良佐言,“清而不污也,权而适宜也”,实际上回避了所“废”者到底是言还是官的问题。如果所废者为言,则“废中权”意味着“废(言)中权”,乍看似对前文“放言”的进一步说明。然而既“废言”,即无所谓中于权变的问题;只有还在说话,让自己的言论“从心所欲不逾矩”,讨论是否“中权”才有意义。这意味着,“废”的对象不应是言论,而应是仕宦。仕隐是士人的重要的抉择,弃官归隐成为逸民合乎权变,可谓“废中权”。朱彬《经传考证》:“此言‘隐居’,似与不降不辱者同科。‘放言’又与中伦、中虑者相反,故行则洁清,废乃通变也。行与废对,《论语》‘道之将行也与,道之将废也与’,《孟子》‘行或使之,止或尼之’,皆是。”以“废”为“行”之对,则“废”的对象并非“废言”,而是“废官”为弃官显矣。叶翰的最新《论语》德译将“废中权”之“废”与“放言”之“放”皆译为“aufgeben” (放弃),似有意将“废”的对象与前面的“言”联系起来,似代表了前一种意见,本文不取。见《四书章句集注》,第186页;程树德:《论语集释》,1284页,中华书局,1990。Hans van Ess: Konfuzius Gespräche: Neu Übersetzt und Erläutert. S.688.

[17] 对此可参孟琢二文:1、《<庄子>“吾丧我”思想新诠——以汉语词源学为方法》,载《中国哲学史》,2020年第5期,第57-63页;2、《“训诂通义理”的现代之路:论中国训诂学的阐释学方向》,载《中国社会科学》,第98-115页。

[18] 参郑开:《新考证方法发凡——交互于思想史与语文学之间的几个例证》,载《同济大学学报》(社会科学版),2020年第1期,第92-105页。

[19] F. Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik. Reimer Verlag, 1838, S.11-33.

[20] 参张江:《开放与封闭——阐释的边界讨论之一》,载《文艺争鸣》,2017年第1期,第14页。

参考文献

[1](汉)班固:《汉书》。北京:中华书局,1964。

[2]额尔木图(整理):《御制翻译四书》(满蒙汉合璧本)。呼和浩特:内蒙古人民出版社,2015。

[3]程树德:《论语集释》。北京:中华书局,1990。

[4]范文澜:《文心雕龙注》。北京:人民文学出版社,1962。

[5](南朝宋)范晔:《后汉书》。北京:中华书局,2006。

[6]傅佩荣:《人能弘道—傅佩荣谈论语》。北京:东方出版社,2018。

[7]李学勤(主编):《十三经注疏》标点本。北京:北京大学出版社,1999。

[8]李泽厚:《论语今读》。北京:生活·读书·新知三联书店,2008。

[9]刘宝楠:《论语正义》。北京:中华书局,1990。

[10]孟琢:《<庄子>“吾丧我”思想新诠——以汉语词源学为方法》,载《中国哲学史》,2020年第5期,第57-63页。《“训诂通义理”的现代之路:论中国训诂学的阐释学方向》,载《中国社会科学》,2023年第3期,第98-115页。

[11]钱穆:《论语新解》。北京:生活·读书·新知三联书店,2018。

[12]孙钦善:《论语本解》。北京:生活·读书·新知三联书店,2009。

[13]孙诒让:《墨子闲诂》。北京:中华书局,2001。

[14]王力(编):《王力古汉语字典》,北京:中华书局,2015。

[15]王宁:《训诂学原理》。北京:中国国际广播出版社,1996。

[16]武内義雄:『論語訳註』。東京:岩波書店,1943。

[17]杨伯峻:《论语译注》。北京:中华书局,2008。

[18]张江:《开放与封闭——阐释的边界讨论之一》,载《文艺争鸣》,2017年第1期,第6-14页。

[19]郑开:《新考证方法发凡——交互于思想史与语文学之间的几个例证》,载《同济大学学报》(社会科学版),2020年第1期,第92-105页。

[20](宋)朱熹:《四书章句集注》。北京:中华书局,2008。

[21]宗福邦等(编)《故训汇纂》,北京:商务印书馆,2003。

[22]Lau, D.C.: Confucius: The Analects. Hongkong: The Chinese University Press, 1979.

[23]Schleiermacher, Friedrich: Hermeneutik und Kritik. Reimer Verlag, 1838.

[24]van Ess, Hans: Konfuzius Gespräche: Neu Übersetzt und Erläutert. München: C.H. Beck, 2023.

[25]Waley, Arthur: The Analects of Confucius. Unwin Brothers Ltd., 1938.

[26]Wilhelm, Richard: Konfuzius Gespräche. Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft, 2015.