安东尼·巴赞《中国戏剧》书影

摘要: 1838年,《窦娥冤》由启蒙思潮下重视女性平民主人公的法国汉学家巴赞首次翻译。比勘译本与所据臧本发现,他总体上强调“极致审慎忠实”,唯对窦娥唱词改持“翻译不是屈从”的理念。巴赞把窦娥的“冤”,译为由休谟列入悲剧情绪的“怨恨”,对应汉语同音字“怨”。不过,译本里主人公的“正义怨恨”,已迥异于休谟意义上属于观众且与社会整体“正义”对立的“怨恨”,法学出身的巴赞使用的是另一位苏格兰启蒙思想家斯密《道德情操论》《法理学讲义》改造后的概念。通过作为批评的翻译,巴赞把窦娥重塑为有别于古典标准的现代悲剧主人公。

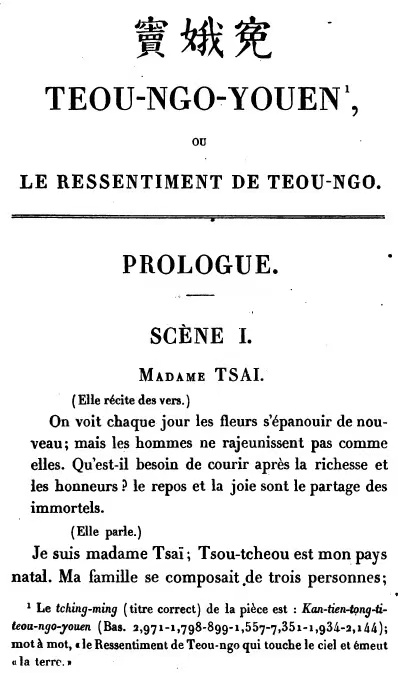

法国汉学家安东尼·巴赞是《窦娥冤》的首位译者,译作收录在其《中国戏剧》[1](1838)中。从表面上看,巴赞译本的剧名“Teou⁃ngo⁃youen”是对“窦娥冤”三字的音译,但其意译“或窦娥的怨恨”(ou le Ressentiment de Teou⁃ngo)则表明,音译“youen”所记汉字并非原剧名中的“冤”而是“怨”[2]。相应的改动也体现在正名“感天动地窦娥冤”的翻译上:仅就音译“Kan⁃tien⁃tong⁃ti⁃teou⁃ngo⁃youen”而言,“youen”所记汉字似乎是“冤”;但其意译“窦娥的怨恨感天动地”(le Ressentiment de Teou⁃ngo qui touche le ciel et émeut la terre)表明,“youen”对应的汉字意为“怨恨”而非“冤屈”,那就显然不是“冤”,而是同样可以记为“youen”的“怨”字[3]。身为学院派汉学家,巴赞并非不知“冤”“怨”有别:译本别处主要把“冤”字译为“不实指控”或者“无辜”,用于表达主人公的被动遭遇[4]。只有在剧名以及戏剧冲突高潮处的主人公唱词里,他才一改此类对“冤”的惯常译法,反常且刻意地改译为“怨恨”(ressentiment)。

关汉卿著,安东尼·巴赞译《窦娥冤》书影,安东尼·巴赞《中国戏剧》,法国国家印刷厂1838年版

由此看来,巴赞改“冤”为“怨”实在费解。一方面,改“冤”为“怨”没有忠实原作表达,不符合巴赞所宣称的翻译理念:“我们把极致审慎忠实(fidélité)当作自己的强制性责任,并尽可能保留原作的特色表达。”[5]事实上,正是鉴于巴赞在该书序言里对“极致审慎忠实”的标榜,译本的忠实度向来不曾受到质疑,其中改动之处也就自然没有受到注意和指摘。

另一方面,就“ressentiment”的概念史而言,巴赞究竟是在何种意义上使用它也尚待辨析。它“是西方心理、文化、历史、政治、哲学等学科中的一个重要概念”[6],不能以寻常意义上的埋怨或仇恨视之。译本问世不久后,克尔凯郭尔《现在时代》(1846)反复使用该法语概念,尤其自尼采《论道德谱系》以来,舍勒、韦伯、德勒兹、努斯鲍姆等诸多学者都在论著中对此不断回溯[7]。研究者通常认为:“《论道德谱系》(1887)首次给这个词打上哲学和心理学烙印,使之成为一个术语和概念。”[8]除受法语词汇影响的英语外,包括克尔凯郭尔、尼采所属日耳曼语族在内的其他语言并没有与之相应的概念,因此他们一般保留此概念的法语原型或其英语形式以示作为专门术语使用。

方维规《历史的概念向量》书影,生活·读书·新知三联书店2021年版

不过,“ressentiment”并非天生就是哲学和心理学层面的专门术语。在17世纪其词义甚至都没有稳定,可以指涉各种持续不断的(re⁃)情绪(sentiment),并广泛使用于法国戏剧创作和理论。所谓持续不断的情绪,重在强调某种情绪连续不绝的程度,并未区分情绪的种类,不论是负面消极情绪还是正面积极情绪都能表达。比如,悲剧作家高乃依在《西拿》(1640—1641)、《论悲剧》(1660)中用它表达强烈深切的痛苦情绪,喜剧作家莫里哀分别在《唐璜》(1665)、《无病呻吟》(1673)中用它表达受辱者的复仇情绪、受恩者的感激情绪[9]。

巴赞对“ressentiment”的使用,正处于17世纪的高乃依、莫里哀与19世纪的克尔凯郭尔、尼采之间。他的使用是近乎词义尚未稳定的状态,还是近乎哲学和心理学层面的专门术语,抑或是由前者向后者转变过程中某个不太引人注目的特殊阶段?这又与他改译《窦娥“怨”》的语境和意旨有何关联?值得展开细密考察。

一、“忠实”不是“屈从”

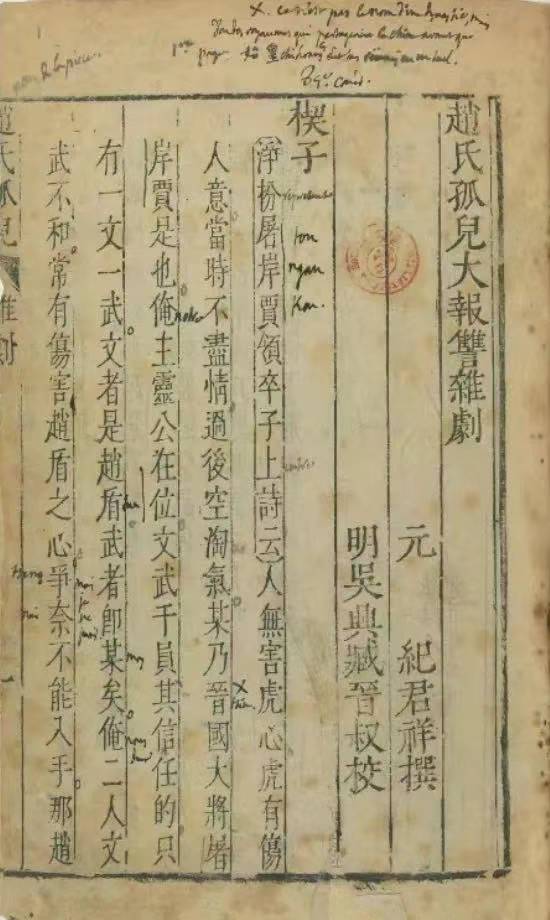

巴赞所谓“极致审慎忠实”并非单纯标榜自己,更是旨在批评马若瑟、德庇时对元曲悲剧《赵氏孤儿》《汉宫秋》的翻译。马若瑟译本《赵氏孤儿》是元曲外译的源头,创始之功甚伟,但因“省略了原作所有韵文,忽视了翻译剧中最令人感动和怜悯的部分”[10],尤为巴赞所不满。巴赞甚至把德庇时的不足之处也归咎于马若瑟的影响:

德庇时在某种程度上效法马若瑟,让自己囿于对口语说白的简单复制,而非对抒情曲词的解释,后者需要体力、洞察力。[11]

德庇时先生后来以“汉之哀伤”为名出版的小译作,应该更多地被视作对《汉宫秋》的摘录而非翻译。[12]

我们愿意承认这位英国汉学家的优绩,他效法马若瑟剪除韵文曲词时大概过于自我怀疑,他本应可以完全忠实翻译它们。[13]

与德庇时效法马若瑟不同,巴赞主张效法自己的老师儒莲,上述对翻译的严格要求就直接承自后者《灰阑记》译本序言中的理念。儒莲的《赵氏孤儿》译本后出转精,一除马若瑟译本之弊,得到巴赞激赏:“问世于1834年的对《中国孤儿》散文和韵文的完整翻译,还原了原作在情绪、激情和文笔上的全部优绩。在我们看来,儒莲的译作相当值得效法。”[14]

纪君祥《赵氏孤儿》书影,臧懋循编《元曲选》,法国国家图书馆法文批注本

回顾巴赞对此前元曲悲剧译本的褒贬可以发现,他所谓“忠实”的本质在于,除翻译口语说白外,是否还忠实翻译韵文曲词。如此强调对韵文曲词的完整翻译,则是因为他把饱含情绪、激情的韵文曲词视作剧中最令人感动和怜悯的部分。而他所谓令人感动和怜悯,实为悲剧效果层面的表述。要言之,重视韵文曲词乃是基于此种观念——韵文曲词比口语说白更能产生悲剧效果,但此种观念并非自古而然。从马若瑟翻译《赵氏孤儿》、德庇时翻译《汉宫秋》到巴赞翻译《窦娥冤》,元曲悲剧翻译从重视与情节相关的口语说白,转为兼重与音乐相关的韵文曲词,反映了关于何种成分更能产生悲剧效果的观念变化。

在马若瑟时代的法国,兴起于17世纪的新古典主义正盛。亚里士多德悲剧理论作为古典悲剧的根基,被新古典主义奉为圭臬:情节是悲剧的基础、灵魂,是最重要且最能产生悲剧效果的成分,而与音乐相关的韵文曲词则处于次要地位[15]。马若瑟、德庇时之所以删节一些与音乐相关的部分而主要致力于翻译与情节相关的部分,除巴赞暗指的畏难因素外,更与当时古典悲剧观念的主导有关。18世纪以来,音乐之于悲剧的重要性实已悄然提升。这首先表现在剧场市场层面的事实变化:“相比对悲剧内容的戏剧性参与,休谟时代的观众更追求‘音乐’快感。”[16]到19世纪初,上述事实变化在理论层面也取得相应推进,比如在具有代表性的谢林思想体系里,音乐取代情节成为基础、灵魂[17],“那种集合了音乐和歌唱的”“最复杂的剧场现象”已然成为对悲剧的最高期待[18]。这构成19世纪悲剧实践和理论的新方向,后来瓦格纳所谓“音乐戏剧”、尼采所谓“悲剧诞生于音乐精神”皆如是。因此,相比前人主要翻译元曲悲剧中的口语说白,巴赞强调忠实翻译韵文曲词,正呼应上述观念变化。

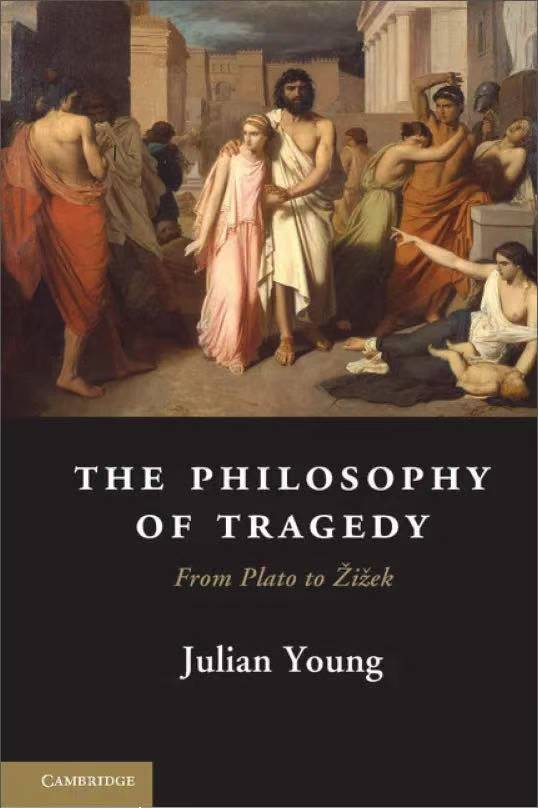

Julian Young, The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek, New York: Cambridge University Press, 2013

谢林著,先刚译《艺术哲学》书影,北京大学出版社2021年版

不过,巴赞翻译《窦娥冤》韵文曲词时,真是“极致审慎忠实”吗?如果完全相信他的话,译本里的隐秘改动就令人迷惑。事实上,他并非完全效法儒莲,而是在承自后者的忠实标准基础上,进一步提出独立主张:“翻译不是屈从(servile)。”[19]

巴赞同时主张“极致审慎忠实”和“翻译不是屈从”,显然不认为两者存在难解的冲突。然而据本雅明《译者的任务》可知,在传统翻译理念里,两者分明是互相冲突的:

忠实(Treue)和自由——再现主旨的自由和在其屈从(Dienst)中忠实于文字——是任何有关翻译的讨论中的传统概念。……诚然,常规用法把这些概念置于难解的冲突中。[20]

在本雅明文集的英译本里,德语“Treue”“Dienst”译为“fidelity”“service”[21],分别对应巴赞使用的法语“忠实”(fidélité)、“屈从”(servile)。本雅明所批评的传统翻译理念,正是把对原作的忠实等同于对原作的屈从,那么“翻译不是屈从”自然也就与忠实互相冲突。

本雅明

也就是说,巴赞较早挑战了传统翻译理念。他对《窦娥冤》的翻译,正处于翻译理念新变关键时期,即致力于“欧洲翻译的考古学”的贝尔曼重点关注的“19世纪上半叶这一关键时期”[22]。研究发现,上述互相冲突的“两难窘境并非自成事实:它建立在若干意识形态层面的前提之上”[23]。为解决冲突,“须定义何为‘忠实’”[24],一种不是屈从的忠实。在这个意义上,本雅明所谓翻译使“原作固有的特定意义外显”或“解放”才能实现[25]:

翻译可以“强化原文本”……原文本未能把原语言中显现出的某种东西显现出来。翻译让原文本转动,展现出它的另一个面向。……这是简单的阅读或批评所无法揭示的。[26]

翻译并非原作的“衍生物”,它早已留存在原作之中:在不同的程度上,所有的作品都是由翻译串联起来的,或者是依托翻译活动所生成的创造物。……翻译的可能性和必要性却并不等同于它只是一部次生的作品:它将作品构建为作品,并且对作品的内生结构进行重新定义。[27]

所谓翻译作为“一种充满意义的活动”[28],是指作为一种特殊的批评活动,即“构建一个与文本批评相辅相成的翻译批评。不止如此:除对翻译行为的分析外,还应有在翻译视野内进行的文本分析。……在这个意义上,庞德可以将翻译视为一种特殊的批评,因为它揭示了文本中暗藏的结构”[29]。作为批评的翻译自然不是屈从,基于这样的理念,一向“极致审慎忠实”的巴赞才得以在翻译《窦娥冤》时对原作有所改动。既然有所改动,我们就需要在翻译视野内进行的文本分析,追问其改动“能够揭示原作所隐藏的哪一个面向,能够展现其中何种不为人知的内容”[30]。

贝尔曼著,章文译《异域的考验:德国浪漫主义时期的文化与翻译》书影,生活·读书·新知三联书店2021年版

二、平添“悲苦”

下文将以译文校勘学为方法,把巴赞译本同他所据底本逐字逐句比勘,搜掘其中不易觉察的改动,以追问其作为批评而不是屈从的翻译,究竟揭示乃至重新定义了该剧何种内生或暗藏结构。

用来与巴赞译本比勘的底本,理应选择臧懋循《元曲选》(1616)所收版本(以下简称“臧本”),而非《古名家杂剧》(1588)所收版本(以下简称“古本”)。古本相对接近元曲原貌,臧本则在文献学上颇受诃诋。《窦娥冤》的当代译者指出,臧本“对白做了重大修改”且有“臧懋循自己编写的”唱词,“选择一个版本就不能仅仅因为其流行”,“或是它已经为别人所认可”[31]。这种对版本性质的判断,直接影响到对悲剧性质的判断[32]。但就18—19世纪中外文学交流的历史现场而言,正因为臧本“简直让其他所有版本都在某种程度上被忽视了”[33],所以18—19世纪欧洲汉学家所能接触到的《窦娥冤》只有臧本[34]。巴赞在《中国戏剧》序言中明确表示所据底本为臧本:“本卷所收四部戏,取自题为《元人百种》,即‘元代创作的百种剧本’的中国戏剧选集。”[35]是故只有把译本与臧本进行比勘,才能让巴赞改动之处直接显形。

徐朔方《古代戏曲小说研究》书影,浙江大学出版社2008年版

比勘所见改动之处,正集中于巴赞反复强调的韵文曲词部分。由于元曲一人主唱的体制,那自然就是主人公窦娥的唱词。除了从剧名就能明显看出的把窦娥之“冤”改为“怨”以外,对主人公唱词的改动还主要体现为平添其“悲苦”(tristesse)。巴赞译本通常是一句译文对应着一句原文的意思,意思是否有所调整姑且不论,平白增添原作本来没有的句子实属罕见:

【一半儿】为什么泪漫漫不住点儿流,莫不是为索债与人家惹争斗?我这里连忙迎接慌问候,他那里要说缘由。[36]

Je vois que les larmes inondent votre visage. Auriez⁃vous eu quelques débats pénibles avec votre débiteur, au sujet de ce remboursement?-Malgré la tristesse qui m’accable, je vais au⁃devant de vous pour vous témoigner mon respect. Madame, je désire connaître tous les détails de cette affaire.[37]

在“莫不是为索债与人家惹争斗”(Auriez⁃vous eu quelques débats pénibles avec votre débiteur, au sujet de ce remboursement)和“我这里连忙迎接慌问候”(je vais au⁃devant de vous pour vous témoigner mon respect)两句之间,巴赞平白增添一句原作本来没有的“尽管悲苦压倒了我”(Malgré la tristesse qui m’accable)。在这段唱词里,窦娥其实并没有明确表达悲苦愁绪,这种压倒她的巨大悲苦完全是巴赞创造性增添的。

早在窦娥初登舞台的第一句唱词,“满心悲苦”(Mon cœur est rempli de tristesse)[38]的基调就奠定起来。此后,巴赞执着于让她不时表达悲苦的困扰。他的操作除了前述平添原作本来没有的句子之外,还有调整原作里并无此意的唱词。比如,把窦娥担心蔡婆的“我替你倒细细愁”[39]改译为“悲苦压倒了我”(je suis accablée de tristesse)[40],到底要把悲苦赋予窦娥。这句唱词之后,窦娥用排比形式连唱的三段“愁则愁”[41],唱词被改译为“悲苦”的同时,还被增字解剧式地扩展为“悲苦困扰着我的灵魂”(La tristesse trouble mon esprit)[42]。

巴赞语境下的“tristesse”有其特殊内涵,并非随意使用。上文所引“我替你倒细细愁”译文之所以使用该词,正是为了同前句“你道他匆匆喜”译文里的“joie”[43]两相呼应[44]。为什么要两相呼应呢?只因为“tristesse”“joie”是巴赞专门用来对译杂剧十二科中“悲”“欢”的一组概念。他不仅参照《太和正音谱》(1398)来记载元代剧作家名目,还完整翻译过书里的杂剧十二科[45]。其中第十科“悲欢离合”,曾在马礼逊《华英字典》第三部(1822)里译为“悲剧,喜剧,分离,会合”(Tragic, comic, parting, meeting)[46],而巴赞则译为“悲苦和欢喜,分离和复合”(La tristesse et la joie; la séparation et le retour)[47]。可见巴赞所谓“tristesse”,同马礼逊所谓“Tragic”一样,在当时欧洲汉学界用来对译杂剧十二科中的“悲”。

“tristesse”虽与我们常用的经典悲剧概念没有直接关系,却与日耳曼语境下的特殊悲剧概念有关。其形容词形式“triste”,是诠释荷兰语悲剧概念“treurspel”的关键词[48]。18世纪下半叶新兴“市民悲剧”(bürgerliches Trauerspiel)专门使用以该荷兰语为词源的德语“Trauerspiel”,从而区别于以古希腊语“τραγωδία”为词源的德语“Tragödie”[49]。市民悲剧不再限制悲剧主人公的身份,主要表达“市民”或者说“我们周围的人的不幸”,而非古典悲剧要表达的“王公和英雄人物”的不幸[50]。

研究者指出,“法国汉学家对戏曲翻译发生兴趣,始于19世纪初。不过,孕育了19世纪戏曲翻译活动的社会大环境,却是1789年法国大革命的产物”[51]。巴赞对元曲的理解,深受启蒙思潮下市民悲剧观念的影响,重视元曲中以女性平民为主人公的作品。他充分讨论侍女、妓女等女性平民形象,在解释女性主人公“正旦”概念时也悉以窦娥等平民为例[52]。他特别称颂元曲角色在性别和阶层方面的特征:“男女角色绘自中国社会的各阶层。舞台上出现了皇帝、文武百官、医生、劳工、船夫、匠人和妓女。”[53]在他看来,“中国文明特殊属性”——包括“科举制”的民主性、“居民来源的多样性”以及《论语》所谓“四海之内皆兄弟”的平等性——造就了元曲“戏剧性人物从未被预先限制或固定”[54]。巴赞十分强调元曲悲剧主人公在唱词和身份上的这种特征:

相反,歌唱的角色是剧中的主人公。每当事件发生,每当灾难降临,主人公便留在舞台上痛苦地把观众感动到流泪。需要注意的是,这个角色和其他角色一样,能够绘自社会任何阶层。[55]

所谓“每当灾难降临,主人公便留在舞台上痛苦地把观众感动到流泪”,就是在描述主人公唱词的悲剧效果。所谓悲剧主人公“能够绘自社会任何阶层”,则显然突破了古典悲剧对主人公的限制。

基于上述观念,巴赞才会重视窦娥这样一位完全不符合古典标准的悲剧主人公。除主人公的性别外,古典悲剧主要有两方面限制:一方面,主人公的“高贵地位和英雄境界是悲剧行动之普遍重要性的条件”[56];另一方面,“新古典主义的规则要求悲剧描写历史的主题,因为悲剧必须关注国家大事”[57]。在王国维《宋元戏曲考》中,与《窦娥冤》并称为“最有悲剧之性质者”的是《赵氏孤儿》[58]。他提到的几种《赵氏孤儿》译本乃至《汉宫秋》译本,其外译剧名都明确标示“中国悲剧”[59]。它们得以成为当时公认为的“中国悲剧”,主要在于主人公都是具有高贵地位和英雄境界的男性,主人公的悲剧行动也都关乎国家大事,简言之即符合流行的古典标准。朱光潜敏锐地指出,《赵氏孤儿》“并不是中国戏剧里最好的作品”,只是由于符合古典标准而“最为欧洲读者熟悉”[60]。

王国维《宋元戏曲史》书影,商务印书馆1915年版

朱光潜著,张隆溪译《悲剧心理学》书影,中华书局2012年版

《窦娥冤》的情况则与之完全不同。在法国大革命孕育的社会大环境下,巴赞深受启蒙思潮影响,选择欧洲读者并不熟悉的《窦娥冤》来翻译,并一意把窦娥重塑为有别于古典标准的悲剧主人公。为此,他对全剧最根本的改动,就是剧名所示改“冤”为“怨”。

三、改“冤”为“怨”

巴赞译本《窦娥冤》在剧名上有且只有一处改动,即从“冤”到“怨”的题眼更换。题眼更换反映的是主旨转变。如果说臧本对古本的更名,旨在消解古本题目“后嫁婆婆忒心偏,守志烈女意志坚”[61]里所强调的婆婆偏心、窦娥贞烈,那么译本对臧本的更名,则旨在消解臧本的题眼——“冤”,预示着主人公的表达重心从被动的冤屈遭遇转变为主动的怨恨情绪。这种重心移易不仅体现在剧名上,更充分体现在主人公窦娥的唱词里:

【黄钟尾】我做了个衔冤负屈没头鬼。[62]

Dans quelques heures, quand je ne serai plus qu’un démon sans tête, gardant au fond du cœur le ressentiment d’une injuste condemnation.[63]

【鲍老儿】……不明不暗,负屈衔冤。[64]

…La malheureuse Teou⁃ngo conservera le ressentiment éternel de son injuste trépas.[65]

【一煞】……也只为东海曾经孝妇冤。[66]

…C’est parce que le district de Tong⁃haï avait encouru le juste ressentiment d’une femme remplie de piété filiale.[67]

这三句唱词正处于《窦娥冤》的戏剧冲突的高潮。主人公为免婆婆被打,情愿屈招自己药死公公,画伏状、判斩刑后,唱的第一句是“我做了个衔冤负屈没头鬼”:针对该句,巴赞把其中“衔冤负屈”改译为“心底怀着对非正义(injuste)谴责的怨恨(ressentiment)”。主人公誓愿一腔热血飞白练、三尺瑞雪三伏天、不降甘霖旱三年之前,唱的最后一句是“不明不暗,负屈衔冤”:针对该句,巴赞改译为“不幸的窦娥将永远对其非正义(injuste)死亡保持怨恨(ressentiment)”。主人公题遍上述三桩誓愿之后,唱到“也只为东海曾经孝妇冤”:针对该句,巴赞把其中“曾经孝妇冤”改译为“曾招致孝妇的正义怨恨(juste ressentiment)”。可见,译本特地把戏剧冲突高潮处窦娥的“冤”,乃至其故事来源——东海孝妇“冤”,都改成了“怨恨”;而且在以上所有改“冤”为“怨”处,主人公的“怨恨”还始终同译本平白增添的“正义”联结。

关汉卿《窦娥冤》书影,陈与郊编《古名家杂剧》,古本戏曲丛刊四集影印脉望馆钞校本

用来替换主人公被动冤屈的“ressentiment”,直到18世纪苏格兰启蒙思潮的概念化、理论化,才通过其英语形式稳定为怨恨之意,并成为悲剧所引起的新情绪。巴赞对它的使用,正处于概念化、理论化并成为悲剧所引起的新情绪之后,克尔凯郭尔、尼采进一步发挥并成为哲学和心理学术语之前的特殊历史阶段。

怨恨概念与悲剧的学理关系,是巴赞以它替换主人公冤屈的基础:按照古典悲剧观念,悲剧所引起的情绪是怜悯、恐惧,而“在法国生活多年且亲近法国知识人生活”[68]的休谟则创造性地把怨恨同二者并列。《人性论》(1739—1740)多次提到由法语借来的“怨恨”——一种个体“受到来自他人的任何伤害时”感觉到的强烈激情,与仁、对生命之爱、对儿童之慈一样皆为“最初植入我们本性的欲望”[69];《〈人性论〉摘要》(1740)也紧接着限定怨恨是“与生俱来的”“从本性生发的”强烈激情[70]。在此基础上,《道德原则研究》(1751)首次把怨恨视作悲剧所引起的情绪,一种继怜悯、恐惧之后的新情绪:“在技巧熟练的诗人所创作的戏剧中,每个动作如魔法般传向观众;他们哭泣、颤抖、怨恨(resent)、欢喜(rejoice),被推动剧中人物的各种激情所点燃。”[71]此处所列观众的哭泣、颤抖、怨恨、欢喜四种行为,分别对应戏剧所引起的四种情绪:哭泣行为对应怜悯之情,颤抖行为对应恐惧之情,怨恨行为对应怨恨(ressentiment)之情,欢喜行为对应欢喜(joie)之情。其中,怜悯与恐惧之情符合亚里士多德《诗学》中的悲剧定义,而欢喜之情则是由喜剧所引起的;唯怨恨之情显然既不属于喜剧,又不符合古典悲剧标准,而是休谟超越古典标准提出的悲剧所引起的新情绪。休谟熟悉当时在法国流行的古典悲剧标准,却不囿于《诗学》原著[72]:他认为悲剧引起哭泣(怜悯)、颤抖(恐惧),是在沿用古典标准;而认为悲剧引起他所谓源自本性的强烈激情——怨恨,则是不囿于《诗学》的新论。紧接上段引文,休谟对自己提出的这种新的悲剧情绪加以特别说明:“当任何事件背离我们的希望,以及中断最喜欢的角色的幸福,我们就感觉到合理的焦虑和关切。但当他们的遭遇是由敌人的背叛、残忍或暴政导致,我们就会对这些灾难制造者产生最强烈的怨恨。”[73]《论悲剧》(1757)则进一步明确指出:“诗人的整个艺术,用于引起并支撑他的观众的同情与愤慨、焦虑与怨恨。”[74]由是,悲剧合理地引起并支撑怨恨,更确切地说,是属于观众的、针对导致主人公之不幸的灾难制造者的怨恨。巴赞译本《窦娥冤》特地使用有别于怜悯、恐惧的怨恨来表达主人公的情绪,与他从《元曲选》里选择以平民女性为主人公的该剧来翻译,在突破古典悲剧标准的意旨上一致。

不过必须注意到,巴赞译本使用的“怨恨”与休谟所谓“怨恨”存在相当大的差异:一则前者属于悲剧主人公的情绪,而后者属于悲剧所引起的观众的情绪;再则前者处处与正义联结,而后者却与正义相冲突。前文对译本及其所据臧本的比勘显示,巴赞所有改“冤”为“怨”处,都是主人公的情绪表达;然而不论是首次把怨恨列入悲剧所引起情绪的《道德原则研究》,还是专门讨论悲剧的《论悲剧》,休谟始终把怨恨限于观众的情绪。更重要的差异在于,巴赞所有改“冤”为“怨”处,都创造性增添“正义”来同“怨恨”联结,构成所谓“正义怨恨”或者说对非正义的怨恨;然而在休谟的思想体系中,怨恨等源自本性的欲望或激情从一开始就与正义等“对善的普遍欲求和对恶的普遍排斥”构成对立的两面[75]。正义要么“显然倾向于促进公共事业和支撑公民社会”,要么如同怨恨等激情“源自本性……的简单原始直觉”,休谟通过系列反问、反讽扬前抑后,得出结论:与怨恨出于本性直觉相反,正义出于对公共利益的关切[76]。因此,巴赞所谓“正义怨恨”在休谟意义上必然具有内在矛盾,即基于个体的怨恨与基于社会整体的正义之间的矛盾。

既然如此,巴赞译本里处处同正义联结的怨恨又如何得以成立呢?这实乃另一位苏格兰启蒙思想家斯密改造后的结果。仔细的研究者已觉察:“仔细阅读斯密《道德情操论》对怨恨的讨论,会发现他与休谟之间的重要差异……怨恨是他讨论正义的关键。”“斯密不厌其烦地指出,我们的正义(或不正义)感并不是来自对公共利益的直接关切。尽管没有提到休谟的名字,但斯密对正义的讨论与休谟拉开了距离。”[77]

可见,译本使用的“怨恨”与休谟所谓“怨恨”的两大差异——属于主人公还是观众以及是否与正义对立,正是斯密改造怨恨概念的主要方向。一方面,斯密把怨恨从悲剧所引起的观众的情绪,拓展至悲剧主人公即无辜者自身的情绪:“人类胸中所受最大的折磨是无法满足的暴力怨恨。一个无辜的人,遭诬陷为可恶或可憎之罪,被押赴法场,蒙受无辜者可能蒙受到的最残酷的不幸。”[78]此处所谓无辜者的不幸或者遭诬陷的不实指控就是冤屈,所谓怨恨则是对这种冤屈遭遇的反应。在斯密的思想体系中,这种反应不仅包括观众的反应,而且更是主人公自身的反应:《道德情操论》(1759)明确把怨恨分为两类——“怨恨,或引起观众的怜悯怨恨”[79],前一类属于悲剧主人公,后一类属于观众。另一方面,斯密还调整了怨恨概念的内涵和外延。仁慈的缺乏可能引起不喜欢或不赞同,对他人仁慈的忘恩负义可能引起“仇恨”(hatred),但都不能引起怨恨:怨恨是“对特定的人实施真正积极的伤害时才会适当引起的激情”;仇恨——相对更接近休谟意义上的怨恨,则是“由不当情绪和行为而自然激发的激情”[80]。可见,斯密在休谟的基础上,把怨恨进一步限定在特定个体受到伤害的反应,这与他把怨恨从仅限于表达观众的情绪拓展至可以表达悲剧主人公即无辜者自身的情绪是统一的。然而,上述对怨恨概念的两方面改造,难道不会加深基于悲剧主人公个体的怨恨与基于社会整体的正义之间的冲突吗?

Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, eds. D. D. Raphael and A. L. Macfie, Indianapolis: Liberty Fund, 1984

巴赞译本里主人公窦娥的怨恨,就存在类似的困境。窦娥临死之前,誓愿六月降雪、亢旱三年:正如臧本相对古本在这两桩誓愿之间新增的唱词“一腔怨气喷如火”[81]所示,上述惩罚(六月降雪、亢旱三年)是特定个体(窦娥)受到伤害时怨恨的结果。然而,不论是六月降雪还是亢旱三年,都是对社会整体利益的侵犯,大悖于基于社会整体的正义。既然如此,巴赞译本改被动冤屈为主动怨恨也就罢了,还要特地把这种基于主人公个体的怨恨视为正义怨恨,其合法性何在?事实上,斯密不仅改造了怨恨概念,而且还通过重置正义概念,彻底颠覆了休谟意义上的两者关系。斯密强调,“违反正义就是伤害——对某些特定的人实施真正积极的伤害”,结合此前的论述,即怨恨是对特定的人实施真正积极的伤害时引起的激情,便可推论出“违反它会招致怨恨”:因此怨恨不仅不再与正义冲突,反倒成了“正义和无辜的安全保障”[82]。显然,斯密意义上作为“消极美德”[83]的正义已不同于休谟限于关切社会整体利益的正义。对怨恨的自然结果——惩罚的诉求,并非全然出于关切社会整体,甚至恰恰相反,出于关切具体的个体:“当个人被伤害甚至毁灭,我们要求惩罚对他犯下的过错,与其说是关切社会整体利益,不如说是关切那个具体的受到伤害的个体。”[84]由是,出于关切那个具体的受到伤害的个体——窦娥,其侵犯社会整体利益的誓愿,才能被巴赞定性为正义怨恨。

其实在翻译《窦娥冤》时,巴赞尚未出任巴黎东方语言学院首任汉语教席;1839年7月及以前的亚洲学会会员名单显示,他姓氏旁标注的正式职业一直是律师[85]。译本里主人公的正义怨恨,正是经过斯密上述改造并在法理学讲义中重申的概念。怨恨在1762—1763年讲义里就已成为斯密法理学核心概念,“值得高度怨恨的伤害”相当于“提起诉讼的充分理由”[86],怨恨决定惩罚[87],且“整个刑法是建立在我们对受害者的怨恨所产生的同情上的”[88]。1766年讲义则进一步强调,实施正义惩罚的基础“并不是建立在对公共利益的考虑上”,“真正的原则是我们对受难者的怨恨的同情”[89]。由是,在斯密法理学里,“怨恨是必要和正义的”[90]。法学专业出身且时为律师身份的巴赞,并非无缘无故使用怨恨概念乃至同正义概念联结,其作为批评的翻译不仅融汇时代思潮,也建立在其具体的知识结构之上。

Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, eds. R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein, Indianapolis: Liberty Fund, 1982

结语

相比尼采之于怨恨概念的深远影响,苏格兰启蒙思潮对它的理论化,在其概念史上受到关注较少,而这正是它从早前词义尚未稳定向如今作为专门术语过渡的阶段。继休谟把怨恨列入悲剧所引起的情绪后,斯密把它从观众的情绪拓展至主人公的情绪,并通过改造本来互相冲突的个体怨恨和社会整体正义,使得由主人公个体受到伤害而产生的怨恨也具备正义性。巴赞在此背景下把“窦娥冤”转动为“窦娥怨”,并把其个体怨恨定义为正义怨恨。他对怨恨概念的使用,既不是像法国古典作家那样用词义尚未稳定的它来表达各种持续不断的情绪,也不是像我们今天这样用作为专门术语的它来表达羡憎情结——“包含‘嫉妒’和‘怀恨’两层意思”[91],而是用作为悲剧情绪乃至法理基础的它来表达主人公的正义怨恨。

巴赞没有把元曲纳入古典文学领域,而是锐意开拓作为“中国现代文学领域”的元曲研究[92]。改“冤屈”为“怨恨”,与他选择翻译在古典悲剧观念里不受重视的《窦娥冤》的初衷相契。此前欧洲汉学界的主要翻译对象是《赵氏孤儿》等元曲中符合古典标准的作品,其男性主人公往往具备高贵地位和英雄境界,悲剧行动也往往关乎国家大事。“人们通常认为启蒙运动是悲剧的敌人,实际上它却是悲剧的来源。”[93]自启蒙运动以来,悲剧主人公才逐渐不受上述标准限制。在现代文学视域里观照元曲,不仅没有消解其中的悲剧性,反而让身处“悲剧的民主化”[94]转折期的巴赞得以悄然建构出基于怨恨的有别于古典标准的悲剧主人公。由此可见,“现代性不仅没有消解悲剧,反而很可能延展了悲剧的新生”[95]。后来在布莱希特早期悲剧里,研究者也看出类似的情感结构,即超越怜悯与恐惧之情的新悲剧:“相比怜悯,必须有直接的震撼。20世纪20年代的布莱希特戏剧有一种原始而混乱的怨恨,即一种深到需要新伤害的伤害,一种要求人们被激怒的愤怒感。”[96]

根据《宋元戏曲考》对“我国戏曲之译为外国文字”的考察可知,王国维不仅了解此前已被欧洲学界标示为悲剧的《赵氏孤儿》等译本,也了解未被欧洲学界标示为悲剧的这部“拔残(Bazin)氏所译……《窦娥冤》”[97]。他把前者定为元曲中最有悲剧之性质者,是基于对既有结论的延续;把后者与之并列,则是其悲剧观念转变的结果[98]。其悲剧观念转变,正与接触巴赞译本同步。主人公的正义怨恨,或许是王国维推崇该剧时用来取代不幸结局标准的所谓“主人翁之意志”[99]的内核。晚明以来,《窦娥冤》故事的演出主要以明传奇改编版为本,被删减的表达主人公正义怨恨的唱词直到20世纪20年代才重新回归舞台。由此引申的斗争性、反抗性、革命性成为社会主义探索时期对该剧的根本判断,这种判断又在新时期受到质疑。激活《窦娥冤》悲剧之性质的正义怨恨,始终同现代中国的历史进程和社会现实深刻共振。

注释

[1] 有研究者把Théâtre chinois译为“中国戏曲”(宋丽娟:《巴赞〈元代〉及其文学史学史价值》,《文学评论》2020年第3期)。兹沿用该书在晚清的最初译名:“晚近以来,欧人于我国之戏剧,颇为研究……此外尚有《中国戏剧》二册,一为法人巴散著。”(徐珂:《清稗类钞》,中华书局1986年版,第5012—5013页)

[2][3][5][10][11][12][13][14][19][35][37][38][40][42][43][45][47][52][53][54][55][63][65][67] Antoine Bazin, Théâtre chinois, ou Choix de pièces de théâtre: composées sous les empereurs mongols, Paris: Imprimerie Nationale, 1838, p. 323, p. 323, p. LII, p. XLVIII, p. XLVIII, p. XLIX, p. XLIX, p. L, p. LII, pp. XLV-XLVI, p. 339, p. 336, p. 342, p. 343, p. 342, pp. LVII-LVIII, p. LVIII, pp. XV-XVII, pp. XVII-XVIII, p. XX, p. XXXI, p. 367, p. 374, p. 377.

[4] 巴赞对“冤”的惯常翻译是“不实指控”(accusation fausse/fausse accusation/imputation calomnieuse/la fausseté de l’accusation)(Antoine Bazin, Théâtre chinois, ou Choix de pièces de théâtre: composées sous les empereurs mongols, pp. 366, 375, 388, 396, 397, 398, 406),或“无辜”(innocente)(Antoine Bazin, Théâtre chinois, ou Choix de pièces de théâtre: composées sous les empereurs mongols, pp. 376, 379, 395)。

[6][8][91] 方维规:《论“羡憎情结”》,《历史的概念向量》,生活·读书·新知三联书店2021年版,第428页,第429页,第428页。

[7] 如《道德建构中的怨恨》(1912—1915)、《怨恨之人》(1933)、《宗教社会学》(1920)、《尼采与哲学》(1962)、《浪漫谎言和浪漫真相》(1961)、《替罪羊》(1982)、《怨恨的意识形态》(1997)、《历史上的怨恨:理解我们的时代》(2007)、《羞耻、复仇、怨恨和宽恕》(2008)、《怨恨:对模拟欲望和社会的反思》(2015)、《愤怒与宽恕——怨恨、大度与正义》(2016)、《于兹为苦:治愈怨恨》(2020)等。

[9] Peter Probst, “Ressentiment”, in Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8, Basel: Schwabe, 1992, S. 920-924.

[15] 亚理斯多德:《诗学》,罗念生译,《罗念生全集》第1卷,上海人民出版社2015年版,第36—37页。

[16][68][72] Julian Young, The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek, New York: Cambridge University Press, 2013, p. 66, p. 59, p. 58.

[17][18] 谢林:《艺术哲学》,先刚译,北京大学出版社2021年版,第174—175页,第423页。

[20][25] Walter Benjamin, “Die Aufgabe des Übersetzers”, in Tillman Rexroth (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Bd. IV/1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972, S. 17, S. 10, 19.

[21] Walter Benjamin, “The Task of the Translator”, Selected Writings, Vol. 1: 1913-1926, eds. Marcus Bullock & Michael W. Jennings, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1996, p. 259. 在上段引文里,英译把“Begriffe”先后译作“concepts”(概念)、“terms”(术语),兹据原文统一译为“概念”;英译还把“althergebrachten”“herkömmliche”一同译为“traditional”(传统),兹据微妙差异把后者译为“常规”以示区别。

[22][27][28][30] 贝尔曼:《异域的考验:德国浪漫主义时期的文化与翻译》,章文译,生活·读书·新知三联书店2021年版,第305页,第319页,第207页,第309页。

[23][24][26][29] 贝尔曼:《翻译宣言》,《异域的考验:德国浪漫主义时期的文化与翻译》,第5—6页,第7页,第11页,第10页。

[31][33] 奚如谷:《版本与语言——中国古典戏曲翻译之思》,杜磊译,《文化遗产》2020年第1期。

[32] 奚如谷的《窦娥冤》研究以郑骞为本,后者根据版本性质来判断悲剧性质,古本“乃成为标准悲剧。臧懋循不明此理,于关目曲白多所更动,遂将此悲剧改得面目全非”(郑骞:《关汉卿窦娥冤异本比较》,曾永义编:《从诗到曲》,商务印书馆2017年版,第375页)。相比之下,徐朔方对悲剧性质的判断,即臧本“比别的版本更有资格列之于世界大悲剧中而无愧色”(徐朔方:《臧懋循和他的〈元曲选〉》,廖可斌、徐永明编:《古代戏曲小说研究》,浙江大学出版社2008年版,第107页),则未受版本性质影响。

[34] 18世纪,马若瑟为了让巴黎皇家图书馆副馆长福尔蒙认可自己的《汉语札记》而向后者奉上《赵氏孤儿》译本署名权,《元曲选》当时也一并寄给后者。后者编纂巴黎皇家图书馆馆藏书目录,《元曲选》便在其中。至19世纪,儒莲藏书中,收录《窦娥冤》的也只有《元曲选》。1938年,古本才随“脉望馆钞校本古今杂剧”在苏州发现。

[36][39][41][62][64][66][81] 关汉卿:《窦娥冤》,臧晋叔编:《元曲选》,中华书局1958年版,第1502页,第1503页,第1503页,第1508页,第1510页,第1511页,第1511页。

[44] 剧中“一喜一悲:喜呵……悲呵……”(Mes jours sont mêlés de joie et de tristesse: de joie...de tristesse...)云云,也体现了两者的呼应关系(《窦娥冤》,《元曲选》,第1511页;Antoine Bazin, Théâtre chinois, ou Choix de pièces de théâtre: composées sous les empereurs mongols, pp. 380-382)。

[46] Robert Morrison, A Dictionary of the Chinese Language, in Three Parts. Part. III. English and Chinese, Macao: The Honorable East India Company’s Press, 1822, p. 440.

[48] François Halma, Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen, Amsterdam: Wetsteins en Smith, 1729, p. 793.

[49] 参见斯维:《江户兰学以“哀”释“悲剧”考》,《外国文学评论》2022年第1期。

[50] 莱辛:《汉堡剧评》,张黎译,华夏出版社2017年版,第74页。

[51] 李声凤:《中国戏曲在法国的翻译与接受(1789—1870)》,北京大学出版社2015年版,第8页。

[56][57] 雷蒙·威廉斯:《现代悲剧》,丁尔苏译,译林出版社2007年版,第13页,第16页。

[58][97][99] 王国维:《宋元戏曲史》,胡逢祥编:《王国维全集》第3卷,浙江教育出版社2009年版,第113—114页,第149—150页,第114页。

[59][98] 参见斯维:《从不幸结局到自觉意志:论王国维悲剧观念的转变》,《文艺理论研究》2022年第5期。

[60] 朱光潜:《悲剧心理学》,张隆溪译,《朱光潜全集》第4卷,中华书局2012年版,第215页。

[61] 关汉卿:《窦娥冤》,陈与郊编:《古名家杂剧》,郑振铎编:《古本戏曲丛刊四集》第3卷,影印脉望馆钞校本。

[69][75] David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby⁃Bigge, London: Clarendon Press, 1960, pp. 417-418, p. 417.

[70] David Hume, “Abstract of A Treatise of Human Nature”, An Enquiry concerning Human Understanding, ed. Peter Millican, New York: Oxford University Press, 2007, p. 136.

[71][73][76] David Hume, An Enquiries concerning the Principles of Morals, ed. Jerome B. Schneewind, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983, p. 44, p. 44, p. 32.

[74] David Hume, “Of Tragedy”, Selected Essays, eds. Stephen Copley & Andrew Edgar, New York: Oxford University Press, 1998, p. 126.

[77] Michael S. Pritchard, “Justice and Resentment in Hume, Reid and Smith”, Journal of Scottish Philosophy, Vol. 6 (2008): 59-60, 67.\[78][79][80][82][83][84] Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, eds. D. D. Raphael and A. L. Macfie, Indianapolis: Liberty Fund, 1984, p. 119, p. 78, p. 79, p. 79, p. 82, p. 90.

[85] “Société asiatique. I. Liste des membres souscripteurs, par ordre alphabétique”, Journal asiatique: ou recueil de mémoires, troisième série, tome VIII, Paris: Imprimerie Royale, 1839, p. 28.

[86][87][88] Adam Smith, “Lectures on Jurisprudence (Report of 1762-3)”, Lectures on Jurisprudence, eds. R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein, Indianapolis: Liberty Fund, 1982, p. 92, p. 105, p. 277.

[89][90] Adam Smith, “Lectures on Jurisprudence (Report dated 1766)”, Lectures on Jurisprudence, p. 475, p. 546.

[92] 相比儒莲在当时法国汉学界对古典文学领域的把持,巴赞的元曲研究被他们共同的学生定位为“中国现代文学领域”(le domaine de la littérature chinoise moderne)[See Leon de Rosny, “Stanislas Julien”, in Tome Premier (ed.), Congrès international des orientalistes, compte⁃rendu de la première session, Paris-1873, Paris: Maisonneuve, 1874, p. 387]。

[93][94] 特里·伊格尔顿:《甜蜜的暴力——悲剧的观念》,方杰、方宸译,南京大学出版社2007年版,第103页,第103页。

[95] Terry Eagleton, Tragedy, New Haven: Yale University Press, 2020, p. 29.

[96] 雷蒙·威廉斯:《现代悲剧》,第198页。中译本把“resentment”译为“悲愤情绪”,兹统一译为“怨恨”并据原文重译(See Raymond Williams, Modern Tragedy, Redwood: Stanford University Press, 1966, p. 192)。