在中国近现代史上,重庆地位举足轻重。抗战时期,这座城市作为中国战时首都,凝聚着民族的精神与希望。2025年6月24日至7月11日,重庆大学博雅学院“渝烽文心”实践团队走进重庆,以抗战时期话剧《屈原》为切入点,开启了一场关于城市与文化遗产的探索之旅。团队旨在挖掘特殊岁月中的文化力量,让不朽的抗战精神在当代传承延续。

1937年全面抗战爆发,中国面临空前危机。作为战时首都,重庆汇聚了全国文化精英,成为抗战文化的重要后方。在此背景下,话剧《屈原》应运而生,成为抗战文化的标志性符号。

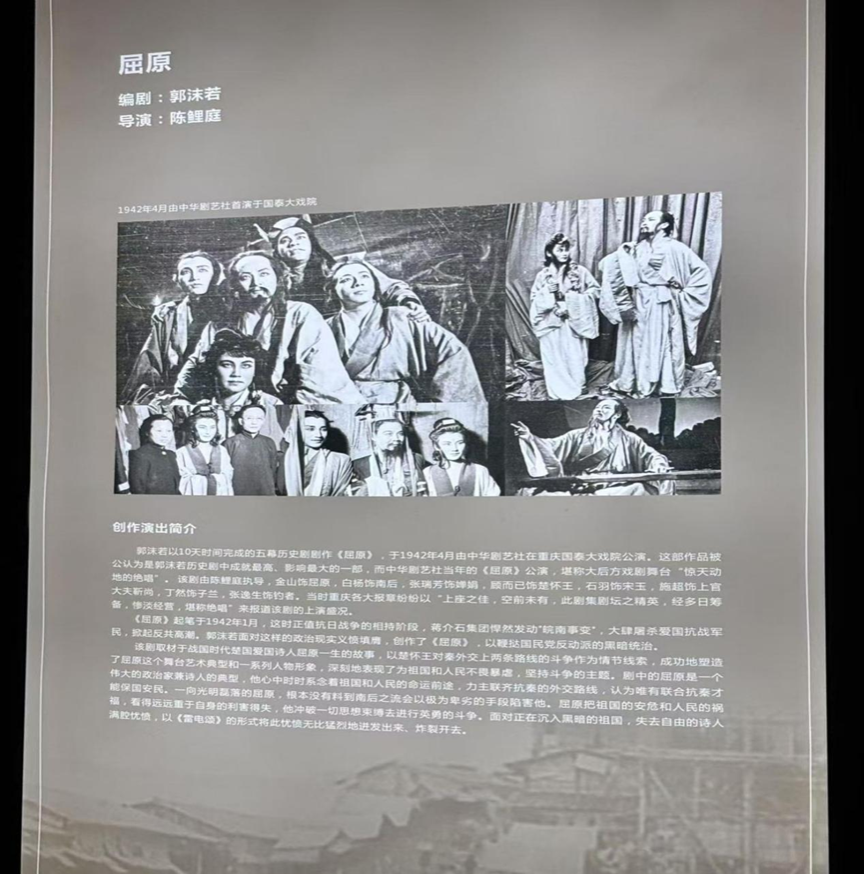

《屈原》首演简介资料

《屈原》是郭沫若于1941年创作的历史剧。作品以屈原生平为蓝本,借古喻今,深刻映照了当时的民族危机与社会现实。剧中,屈原的爱国情怀、不屈品格以及对黑暗势力的无畏批判,像一把利剑划破阴霾,点燃了无数同胞的抗日热情,成为抗战文艺战线的重要力量。

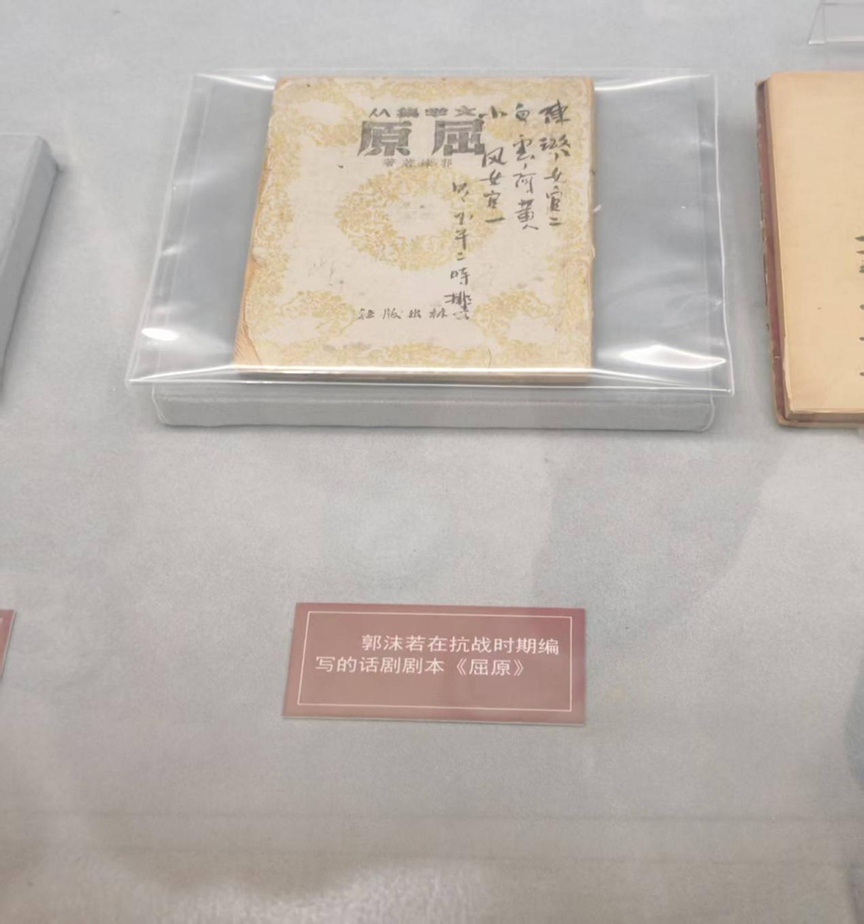

三峡博物馆中《屈原》剧本

“渝烽文心”实践团队选择《屈原》作为研究对象,不仅因其卓越的艺术价值,更源于其背后深厚的抗战文化内涵。团队希望以《屈原》为窗口,以小见大,展现抗战时期重庆的城市文化风貌,唤醒人们对那段历史的集体记忆。

为全面还原《屈原》的创作背景与演出历程,“渝烽文心”实践团队在重庆开展了深度调研,走访了多处抗战文化地标。

重庆郭沫若旧居是团队调研的首站。这里是郭沫若在重庆生活工作的核心场所,也是《屈原》等经典作品的诞生地。漫步旧居,泛黄的照片、斑驳的书信、承载岁月的文物,仿佛将团队成员带回战火纷飞的年代,让人真切感受到郭沫若在艰苦环境中笔耕不辍的热情与坚定信念。

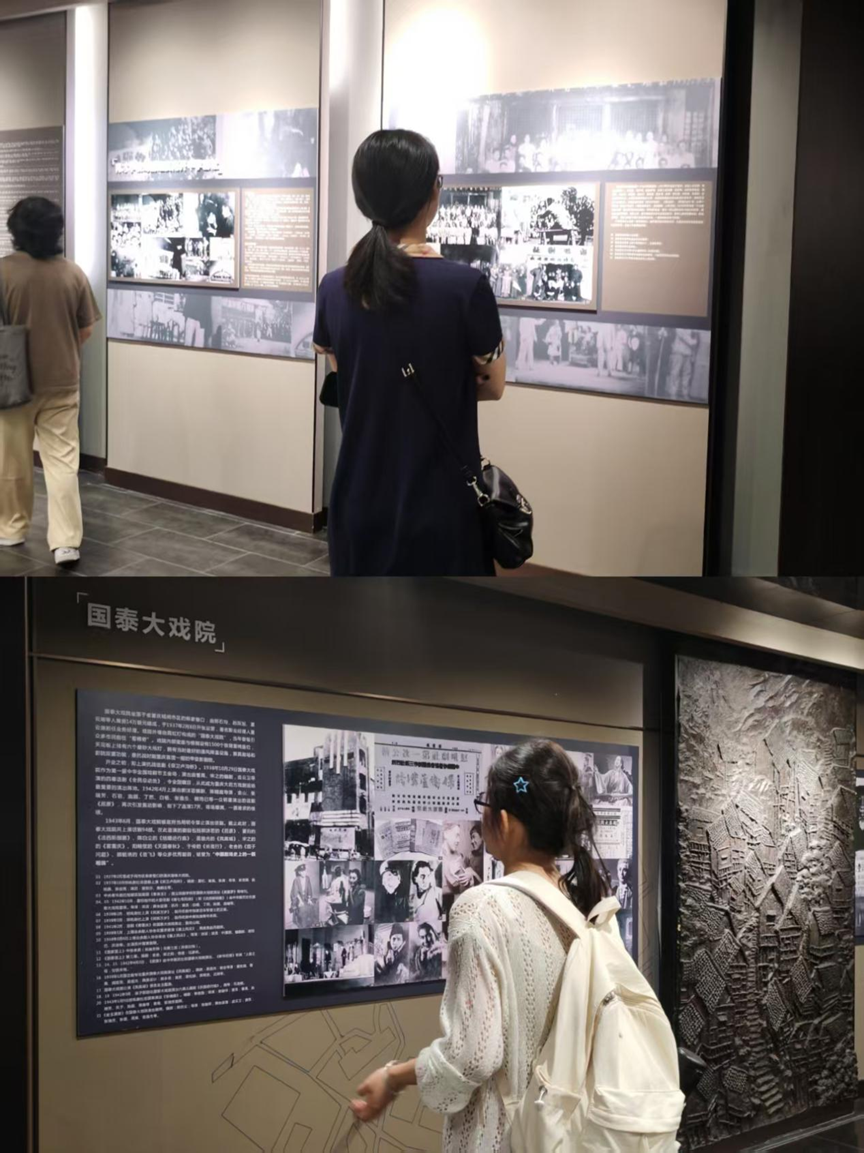

实践小组于郭沫若旧居前合影

此外,团队还探访了重庆湖广会馆、中国三峡博物馆、抗建堂等地点。在湖广会馆,清代戏台与精美雕刻诉说着移民、戏剧文化的独特魅力;在中国三峡博物馆,丰富的史料与文物构建起巴渝文化与抗战历史的立体图景;而抗建堂作为当年话剧演出的重要阵地,更是让团队成员直观感受到抗战时期话剧舞台的热烈氛围与精神力量。

湖广会馆戏台与观演区

实践小组成员在参观抗建堂

实地考察让团队对《屈原》的创作与演出有了更鲜活的认知,也深刻体会到重庆在抗战时期所承载的文化使命——这座城市不仅是军事防线,更是精神堡垒。

在扎实调研的基础上,“渝烽文心”团队通过创新实践,以多元形式激活《屈原》的当代生命力,让抗战文化焕发新光彩。

该团队改编创作了微视频《橘魂》。改编中,成员兼顾现代审美与历史内核,以《橘颂》和《雷电颂》为线索,串联起屈原、郭沫若与当代青年三个时空:从屈原“独立不迁”的品格,到郭沫若等文人以笔为枪的坚守,再到当代青年以创新实践传承爱国情怀,清晰勾勒出精神传承的脉络。拍摄中,成员们克服高温、场地协调等困难,在角色代入中愈发贴近当年创作者的汹涌爱国情,最终完成了高质量的作品。

《橘魂》微视频拍摄剧照

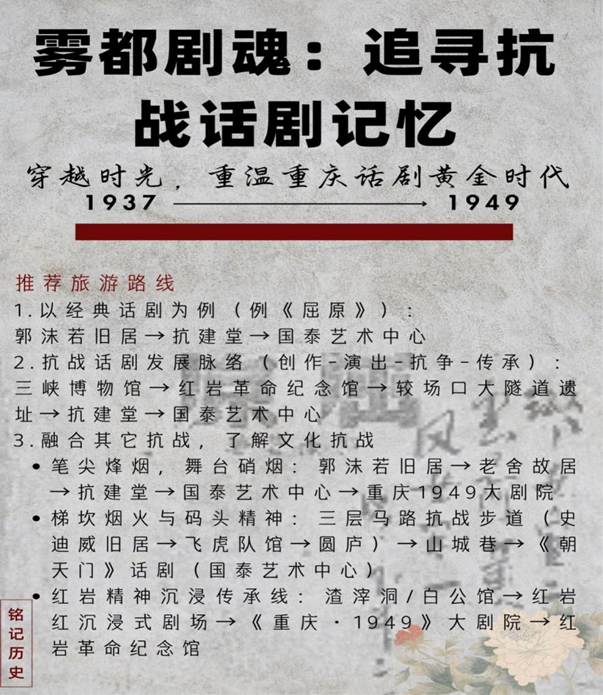

同时,团队设计了话剧文化主题旅游方案。方案整合重庆抗战话剧遗址,串联起郭沫若旧居、抗建堂、国泰艺术中心等节点,打造文旅融合的特色路线。为增强体验感,团队还构思了系列创意项目解决方案:在防空洞利用投影或VR技术重现当年戏剧演出场景,搭建微型表演模型同步播放经典剧目的音频;开发沉浸式剧本光影剧场套装、声纹明信片等文创产品,让游客在互动中深度感受抗战话剧的历史温度。

话剧文化旅游路线方案海报图

此次实践收获颇丰:改编的微视频在微博、抖音、哔哩哔哩等网络媒体广泛传播,让更多人了解《屈原》背后的抗战故事,总观看量超3000余次;话剧文化主题旅游方案为重庆文旅发展提供了新思路;实践报告的撰写深化团队成员对重庆抗战戏剧文化的认知,为后续深入研究提供借鉴。

更深远的意义在于,团队成员在实践中深刻体悟到抗战文化的价值,民族自豪感与文化自信心愈发强烈。当下,“理工至上”“功利主义”思潮一定程度上淡化了对人文精神的关注,而此次实践正是对人文力量的有力彰显。

抗战时期的重庆文化,尤其是话剧文化,如暗夜中的星火,曾点亮民族的希望。“渝烽文心”实践团队以重庆抗战话剧为舟、以《屈原》为楫,在历史长河中打捞起被时光封存的精神密码。这份传承,让抗战文化成为照亮当代人精神世界的光源,也激励着青年一代在新时代征程中,肩负历史责任,为民族复兴不懈奋斗。