AI赋能教育教学改革正酣,教育理念、教学模式与手段正在发生系统性变革。博雅学院作为学校基础文科振兴行动的主要建设单位,师生也密切关注以经典阅读为特征的人文类课程,需要和能够做出什么样的因应变化。

2025年5月16日下午,华中师范大学中文系主任徐敏教授做客博雅学院,为全体教师带来《数智生花:AI赋能数字人文课程的创新与实践》的报告,讲座由唐杰副院长主持,博雅学院教师和相关教学行政人员参与活动。

唐杰首先对徐敏教授的到来表示热烈欢迎,他指出人文学者在这场时代的技术变革中,或许还存在着侥幸的保守心态,认为理工科的规范性知识教学,容易受到AI冲击,而人文和经典课堂,只要坚守直接的师生交流和意义生成,或许就能置身事外。今天非常荣幸地邀请到大家的先进同行徐敏教授,现身说法探讨AI赋能可以为人文类课堂带来什么。

徐敏教授开场便回应式地指出,AI和数字技术带来的机遇和挑战,已经让我们传统教育中的优势荡然无存,在这样的条件下,恰恰要重新反思和回归教育的本质,即教育要点燃学生求知的火苗,培养学生具备通识、独立思考、终身学习和追求幸福的能力。

她以《诗苑经典中的芳菲世界》这一通识选修课程为例开始步入演讲正题。她坦诚自己并非一开始就要做数字课程,而是不断适应学生需求,从课程理念凝练到自主建设智能平台、实施“1+N”混合教学、建设知识图谱,历时十余年,教师和学生共同完成课程改革,成为国家级文学资源共享课。

徐敏教授进而以王维的《息夫人》赏析讲解为例,展示师生如何利用“学习通”等工具,开展高效的互动式问答、知识探索,如何促进协作进行任务式学习,如何实现课堂的全局性及时反馈,以及课后如何对教学全过程和要素进行复盘与分析,图示化地把握教学环节结构、学习进度深度与学生参与度,以及教师步态与活动的影响等。

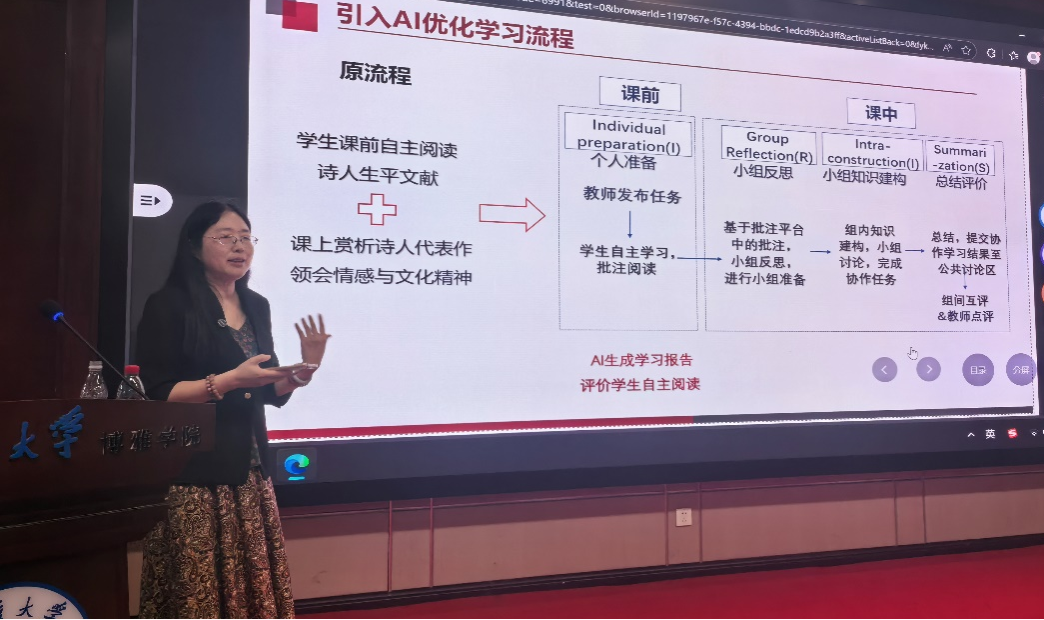

她指出,AI赋能使得基于任务或项目的教学得以更加便捷和可能,灵活组织各种教学资源和学习活动,融通线上线下、理论与实践各种教学场景,设定个性化的学习路径,支持开展各种教学模式改革,实现高阶的教学精准设计等。从而真正实现由教师为主向学生自主学习与研究性学习转变;通过项目教学、案例教学、实践教学、混合教学等模式,促进人文课堂转变为以学生为主体、知识探索式的生成式教学。

徐敏教授深入浅出、形象生动的演讲获得与会教师的阵阵掌声。在互动交流环节,大家围绕着提升学生学习兴趣、课程成绩评价,以及如何在AI赋能条件下建设课程团队、做好教学设计等问题作了深入探讨。

唐杰最后总结道,徐敏教授的演讲体现出一名优秀的人文学者,对课程建设和人才培养的投入和热情,这门古典诗歌课程最终融合了自然、文本和师生体验、审美冲动,真正实现了意义探索、意义生成的课堂;AI赋能实现了教学模式和效率的转变,为我们对教学的理解和课堂的把握打开了新维度,在更高层次上体现了人文交流的新方式;这样的教学模式在利用AI赋能的同时,也突显出AI的限度,体现出对学生个体经验的充分尊重与激发。希望全体教师老师敢于尝试使用新工具,积极赋能数字人文课程,不断打开新的人文空间和意义维度。