2024年6月30号下午,重庆大学文字斋讲座第一百七十六讲“清代东南地区乡里制度的演进路径”于重庆大学A区博雅书院报告厅举行。本次讲座邀请到北京大学历史系刘永华教授主讲,重庆大学历史学系张华副教授、西南大学乡村振兴战略研究院助理研究员李军老师作为与谈人。讲座由重庆大学人文社会科学高等研究院主办,重庆大学长江流域社会与文化研究中心承办,重庆大学历史学系廖涵副教授主持,吸引了校内外众多师生到场聆听。

讲座现场

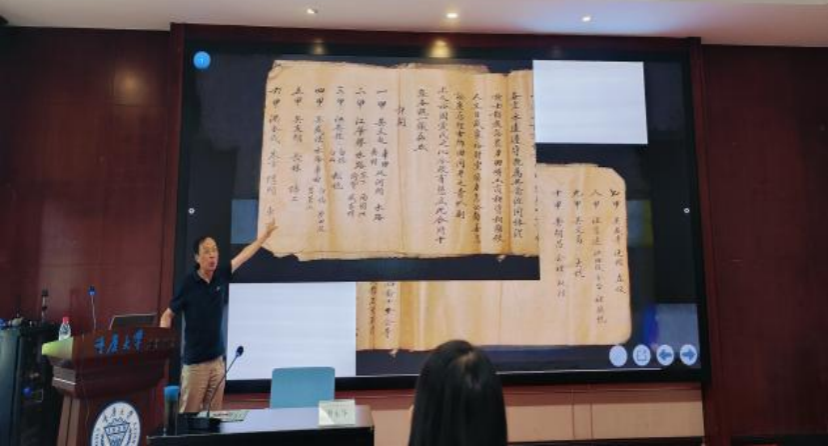

讲座伊始,刘永华教授首先利用民间历史文献和自己的田野调查经验,从明清乡里制度变化和社会组织集团角度引出了关于明清社会本身的思考和追问。从这些问题意识出发,刘永华教授讲述了自己过去如何基于礼仪下乡、两坛(社坛、厉坛)祭祀制度、户籍赋役制度等研究,来讨论社会背后的生成动力和机制。此外,刘永华教授还谈到了国家和民间组织的形成原因、欧洲和中国社会概念的差异等。老师和同学们得以了解到刘永华教授研究明清社会史的学术历程,以及学术界众多学者关于社会的思考。

接着,刘永华教授着重对理论进行了回顾。他阐述了关于社会概念的两种有影响力的理论,即东方专制论和公共领域论。同时介绍了韦伯对家产制国家与他律他治团体的认识、斯科特对国家视角的讨论以及中日学者的认识,简略说明了欧洲社会观及其历史根源、中国社会体系的若干特点。

刘永华教授在讲座中

随后,刘永华教授深入到本次讲座的核心内容,即“制度动力和社会生成”。他聚焦于社会生成机制、生成形态,具体介绍了明清制度运作和社会的制度“界定”。在解释连带责任与社会生成的关系时,刘永华教授以徽州婺源十六都为例,说明了图、会社、约会和保会等社会组织形式,阐释了赋役共同体(齐民社会)和急公社会的内涵。通过一系列的解说,刘永华教授论述了明清制度与社会的内在联系,进而从整体把握住了明清社会生成的基本动力和总体走向。

最后,刘永华教授围绕“社会”二字进行了展望,提出了关于社会生成研究的未来工作,包括追寻本土的社会概念,为何中国古代是关系社会,如何在更宏大的时空中定位社会生成等。

刘永华教授讲述结束后,与谈人张华副教授和李军老师结合各自的研究领域,与主讲人进行了深入交流,在座的老师和同学们也提出了自己的疑惑并得到主讲人的解答。

讲座交流环节

本次讲座在热烈掌声中圆满结束,刘永华教授的精彩讲座为理解明清社会概念及其生成提供了重要的方法和路径。重庆大学人文社会科学高等研究院将继续通过学术活动促进学术进步,为师生提供思想交流的平台。

讲座后合影

撰稿:廖春湘

摄影:吴朝阳