《仪礼》中的《丧服》一篇,在传统经学体系中有非常重要的地位,因为他处理的是人伦的安排,通过丧服制度确定亲疏远近,并依据亲亲、尊尊、长幼有序、男女有别等原则,使得三纲五伦一以贯之。其中既包括一般的人伦安排,也考虑到了重组家庭的特殊情况,如继母、继父等服制。

继母的服制相对简单,在尊尊原则的前提下,父为至尊,继母因配父而有私尊,只因配父一点,便可以“继母如母”,而不必考虑有无血缘关系。但是继父的服制却复杂的多,其成立有诸多的限定,且有“同居”、“异居”等变化,相关的理论解释又有很多原则性的争议。本文试图通过分析这些争论,探究两个问题:第一,继父服制的立礼本意是什么?充分展开继父和妻前夫之子(以下简称继子)之间的服制关系。第二,《丧服》中只有继父是纯粹因养育关系而制服的,可以藉此考察养恩在人伦中的比重变化。

二、《丧服》和《丧服小记》中的继父服制

《丧服》中有两种继父,分别是“继父同居者”和“继父不同居者”:

(齐衰不杖期章)继父同居者。传曰:何以期也?《传》曰:“夫死,妻稺,子幼,子无大功之亲,与之适人。而所适者亦无大功之亲,所适者以其货财为之筑宫庙,岁时使之祀焉,妻不敢与焉。”若是,则继父之道也。同居则服齐衰期,异居则服齐衰三月。必尝同居,然后为异居,未尝同居,则不为异居。[《仪礼注疏》,北京:中华书局,1980年,第1108页。]

(齐衰三月章)继父不同居者。

【郑注】尝同居,今不同。[《仪礼注疏》,北京:中华书局,1980年,第1111页。]

由上可知,继父、继子关系的成立有诸多限制条件:

第一,年龄限制,即“妻稺、子幼”,按照郑玄和贾公彦的意思,指妻未满五十岁,子未满十五岁。之所以有年龄限制,贾公彦认为女子五十岁之后不能再生育,无需再嫁,子十五岁后能独立谋生,不必随母改嫁。

第二,继父、继子都没有大功以上亲属。因为大功以上亲属是共财的。子在父族没有大功以上亲属,表明无人共财,无人养育,故不得已而随母改嫁。继父无大功以上亲属,也是无人与之共财,才可以与继子共财。

第三,继父有帮助继子祭祀本生父亲的恩情。继父不但养育继子,而且为继子建造宫庙,使其能祭祀生父。并且祭祀本身也极为讲究,如宫庙当设在大门之外,不与继父本族的鬼神相混,妻子不参与前夫的祭祀等等。可见继父对继子既有抚育之恩,又有“同财祀先”之义,可谓仁至义尽。

满足了以上三点,才有“继父同居者”的名义,而为继父服齐衰不杖期。

《仪礼注疏》

此外还有“继父不同居者”,指在确定了同居关系之后,上述第二、第三条中的内容有一项被打破,则变为“继父不同居者”或称为“异居继父”。具体来说,有三种导致异居的情况:第一,出现了大功以上亲属,但继父仍然“同财祀先”。第二,未出现大功以上亲属,继父却不再“同财祀先”。第三,既出现了大功以上亲属,继父又不再“同财祀先”。异居继父,丧服降至齐衰三月。

需要特别说明的是,继父服的成立,以“同居”作为根本条件,若当初继子随母改嫁时,不能满足上述三项条件,就没有继父的名号,遑论异居继父。所以“异居”以“同居”作为前提,“必尝同居,然后为异居,未尝同居,则不为异居”。

除了《丧服传》外,《丧服小记》对于继父服制也有论述,两者基本一致,互有补充:

继父不同居也者,必尝同居。皆无主后,同财而祭其祖祢为同居。有主后者为异居。

【郑注】录恩服深浅也。见同财则期。同居异财,故同居今异居,及继父有子,亦为异居,则三月。未尝同居,则不服。

[《礼记正义》,北京:中华书局,1980年,第1500页。]

《丧服小记》的“无主后”即是《丧服传》的“无大功之亲”。《小记》“继父同居者”的条件是:继父、继子“皆无主后”,继父又“同财而祭其祖祢”。《丧服传》只多了“妻稺、子幼”的限定。关于“异居”,《丧服传》仅强调了“必尝同居,然后为异居,”《小记》则列举了“有主后者为异居”。郑玄更把“异居”的情况分为三种:即“同居异财”“故同居今异居”“继父有子”。按照张锡恭的解释, “同居异财”指的是“居虽未异,财即不同”,即继父无子,而不与继子同财;“故同居今异居”指的是“继父有子,理当异居”,即继父有子,又不再与继子同财;“继父有子”指的是“继父有子未壮,而尚与此子同居同财”,即只要继父有子,虽然还与继子同财,但仍判定为异居。[参见张锡恭:《丧礼郑氏学》,卷一五。]

然而以上对于“异居”的解释,“有主后为异居”指的是继父有子,似乎仅针对继父,是单向性的。但是在逻辑上,继子有子也能打破“两无大功亲”的限定,是否也构成“异居”关系?孔颖达认为:“既云‘皆无主后’为同居,则有主后者为异居,则此子有子亦为异居也。”[《礼记正义》,北京:中华书局,1980年,第1500页。]孔氏认为,继子有子也能导致异居。当然孔说遭到了后人猛烈的批评。如江永云:

疏家泥“皆”字,增出此子有子亦为异居一义,则以辞害意矣。假令继父既与之同财而祭其祖祢,又为之娶妇生子,则恩愈深,反以己有子而杀为齐衰三月,于义岂有当乎?

[江永:《礼记训义择言》,收入《清经解续编》,上海:上海书店,1988年,第374页。]

江永以为,继子有子,就判定为异居,是鼓励继子忘恩负义,不合道义。方苞甚至认为:孔疏“文误”,“‘此子有子亦为异居’,当是‘此母有子’”

[方苞:《礼记析疑》,收入《景印文渊阁四库全书》,台湾:台湾商务印书馆,1986年,第141页]

。但是“此母有子”,就是继父有子,方苞完全改变了孔颖达的意思。

继子有子是否构成异居关系,是否属于忘恩负义,引出了更重要的问题,即继父与继子间的服丧关系是单向还是双向的?如果是单向的,只有继子为继父之服,而没有继父为继子的报服,那么继子有子就不构成异居,因为继父之道无亏。如果是双向的,继父、继子互有报服,那么继子有子就可以成为异居的因素。单向、双向问题直接关系到对于继父丧服“制礼本意”的理解,也是梳理辨析其他具体问题的枢纽。

继父服制在学术史上多有争论,如金榜、孙希旦、张锡恭的“加隆说”,郑珍的“财居分离说”,认同单向关系;而华学泉、胡培翚的“两穷相倚说”认同双向关系。此外还有歧出的“父无可继说”,从尊尊的角度否定了继父服制。其中“两穷相倚说”最符合《丧服》《丧服小记》的本意,其余诸说都与经典有矛盾。然而养恩却在这些“有瑕疵”的经说中,不断地被强调,造成了人伦观念上的转变。下面我们按照逻辑上养恩的轻重顺序,逐一分析。

三、父无可继说

服术有六[服术指的是丧服的原则,共有六种:亲亲、尊尊、名、出入、长幼、从服。],其中“尊尊”与“亲亲”是最基本的原则,而父子一伦是“尊尊”“亲亲”的基石,《孝经·士章》云:“资于事父以事母而爱同,资于事父以事君而敬同,故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。”而继父、继子关系,是以他人为父,以他人之子为子,不符合“尊尊”、“亲亲”之道,故而遭受了诸多批评,如傅玄以为:“父无可继之理,不当制服,此礼(指继父服制)焚书之后,俗儒妄造也。”袁准以为:“此则自制父也,乱名之大者。”(转引自杜佑:《通典》,北京:中华书局,2016年,第2473页。]

《通典》

吕坤甚至认为,“继父”应该改称“母夫”:

父没矣,可继乎?母缘父有,父不缘母有也。《仪礼》有继父,圣人名之乎谬矣。设母三嫁三从,将三继父乎?终始不同居,则无服,无服而父之,可乎?曰:当以何称?曰:从母所嫁曰姨夫,姑所嫁曰姑夫,尊我,故因我而名之尔。母之再嫁即称母夫厚矣,亲不忘母,尊不忘父,不亦可乎?

[转引自徐乾学:《读礼通考》,收入《景印文渊阁四库全书》,第279页。]

问题的关键在于,“父无可继说”是将继父服制看成经礼,那么自然不能以他人为父,也不能以他人之子为子。但是顾炎武云:

夫物之不齐,物之情也。虽三王之世,不能使天下无孤寡之人……假令妇年尚少,夫死而有三五岁之子,则其本宗大功之亲自当为之收恤。又无大功之亲,而不许之从其嫁母,则转于沟壑而已。于是其母所嫁之夫视之如子,而抚之以至于成人。此子之于若人也,名之为何?不得不称为继父矣。

[顾炎武著,黄汝成集释:《日知录集释》,上海:上海古籍出版社,2006年,第323页。]

在顾氏看来,孤儿在本宗无人抚养,如果没有其他救济,便会转死沟壑,反而使父祖唯一的血脉中断,这是人情所不忍的。所以圣人定立继父制度,属于行权,而“父无可继”的观点是以经代权,似乎不近人情。

四、两穷相倚说

由上可知,继父服是权制,是圣人周恤孤儿的体现。同样的,继父无大功之亲,也是穷困之人,故而继父、继子关系的本质,是两穷之人相依为命。华学泉云:

或问:“《仪礼》有继父之服,父可继乎?”曰:“此以恩服也。圣人所以通人道之穷,使鳏寡孤独各得其所,举天下无颠连无告之民者也。夫夫死,妻穉,子幼,无大功之亲,真天下之穷民而无告者也。妇人不二夫,礼之常也。夫死,妻穉,子幼,遇之变也。而又无大功之亲以相周恤,则此茕茕孤孑,系祖、父再世之血食,设一旦转死沟壑,弃两世之孤,斩先人之祀,圣人之所大不忍也。不得已为通其穷,制同居继父之服……而所适亦无大功之亲,此其孤单独立,年老无倚,与穉妻、幼子穷相埒耳。是故两人之穷,常两相恤,两相倚,圣人之所不禁也,而第为之教曰:所适者能以其货财为若子筑宫庿,不绝其先祖之血食,而又为之不悖于礼,恩莫隆焉,是则有继父之道矣。圣人固许之为父子矣,许为父子,而后天下之为继父者能尽其心以相恤。亦惟命之为父子,而后天下之待继父者不背其恩以相弃。

[转引自胡培翚:《仪礼正义》,北京:北京大学出版社,2016年,第1074页。]

华氏认为,按照经礼,父不可继,然而这个世界上难免会有鳏寡孤独,若不在制度上救济,则会使孤儿转死沟壑,鳏夫也老无所依。故而圣人定立权制,“许之为父子”,则继父、继子可以相依为命,这是“仁至义尽”的体现。另一方面,正像行权有诸多限制一样,对于继父、继子关系的确立,圣人设定了诸多限制条件,如“妻稺、子幼”的年龄限制,又有“同财祀先”的规定,使继子不忘生父,是“仁至义尽”的体现。最为重要的限制,是继父和继子一定是别无所依,才可相依为命,若起初一方有大功以上亲属,之后虽然相养,却并非“两穷”,就不构成继父、继子关系。

在“同居”关系的确立上,“两穷”方可“相倚”,“同财祀先”之恩与“无主后”要同时满足。如果之后“同财祀先”或“无主后”有一点被打破,但先前“两穷相倚”的恩义不可忘却,则转为“异居”关系。胡培翚云:

盖一有大功之亲,即非无主后者。不为筑宫庿,即非同财祭先之义。故一事阙,即不为同居也。惟其初时两无大功,同财祀先,茕独相倚,恩谊至深,故得以继父同居目之,而为之齐衰期。其后或继父更有子,或己自有子,更立家庙,虽不同居,而其初时同居之恩谊不可忘,故为之齐衰三月也。

[胡培翚:《仪礼正义》,北京:北京大学出版社,2016年,第1073—1074页。]

胡培翚对于“异居”情况的总结是非常全面的,对于“两无大功亲”或者“同财祀先”的打破都构成“异居”。郑玄《丧服小记注》提及的“同居异财”、“故同居今异居”、“继父有子”都在里面,就连郑玄没提及的继子有子也包含在内。而且这些情况都不影响先前“两穷相倚”时的恩情,[由于胡培翚的理论注重的是前后恩情,而没有“本末”的概念,所以即便“异居”时已经不再“两穷相倚”,也不会导致继父、继子关系的解除。]故而都可以由“同居”变为“异居”。

《仪礼正义》

另一方面,既然是“两穷相倚”,那么服丧也应该是相互的,继父为继子应当报服。[“报服”问题,在《丧服》的原理中,属于血亲或姻亲间的“礼报”,即礼尚往来的回报关系。《丧服》经传对于报服,有时候会明确说明,有时候却没有“报”字。没有“报”字,分为两种情况:一是报服的双方已经在经文中出现了,不需赘言,如《不杖期章》中的“世叔父”与“昆弟之子”,《缌麻章》中的“族父”与“从祖昆弟之子”。另一种情况,是报服可以类推而得。比如世叔父与出嫁的侄女,应该互相服大功,而《大功章》仅有“女子子嫁者为世父母、叔父母”,“(世叔母)为夫之昆弟之妇人子适人者”,没有说“(世叔父)为昆弟之妇人子适人者”。但世叔父是可以由世叔母类推的,所以不需要在“女子子嫁者为世父母、叔父母”处,额外加一个“报”字。又如《小功章》云:“从祖祖父母、从祖父母,报。”那么可以推论出《缌麻章》中,“族曾祖父母、族祖父母”条,也应该有报服;《缌麻章》中的“父之姑(指已出适)”条,也应该有报服,但经文省略了。所以我们认为,“继父”条没有“报”字,不能认定继父绝对不服继子。但另一方面,也不能根据“礼报”的原则,认定继父一定服继子。因为上述这些推论而知的报服,都发生在父族的旁系亲属中。继父与继子比较特殊,不是血缘上的旁亲关系,也不能算是姻亲,不能直接套用“礼报”原则。而应该从继父继子的性质来认定,如果认为两者的关系是互相扶持的,那么就有报服;如果认定是继父单方面施恩,而继子服丧报恩,那么就没有报服。严格的来说,本文只是借用了《丧服》原理中的“报服”概念来论述问题,与纯粹的“礼报”是有区别的。]胡培翚云:“此[指齐衰三月章“继父不同居者”]与同居齐衰期者,皆宜有报服。经不言者,阙也。”[胡培翚:《仪礼正义》,北京:北京大学出版社,2016年,第1099页。当然,继父有报服不是胡培翚最先提出来的,李如圭已云:“继父服此子无文,如圭以继母嫁报服推之,或者亦报服乎?”李如圭:《仪礼集释》,收入《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第35页。]然而《丧服》经传都未提及“报”字,故而有质疑的声音。如孔广林云:

此子与继父本属路人,徒以随母寄育,而有父名,继父未可直以为子也。若报之服,是俨然自居于父列矣。齐衰无施之异姓者,为继父得齐衰,仍以母故。继父不得以妻故,而服其前夫之子也。或以为降等报之可,是又不然。齐衰期者,降大功、小功,齐衰三月者,降缌、小功。缌,外亲之服。此妻前夫之子不得为外亲也。小功、缌之不可,遑云大功?为继父服,义之尽也。继父不报,礼之穷也。亦如女君为妾,报则重,降则嫌之义云尔。

[孔广林:《仪礼臆测》,收入《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,1995年,第267-268页。]

孔氏认为,第一,继父仅有“父名”,与继子间不是真正的父子关系。父子间是相互服丧的,如果继父为继子有报服,则有真父子的嫌疑。第二,继父既不能直接为继子服丧,也不能通过妻子作为中介来服继子。因为继子虽是妻之子,但不能算是外亲,不可降至小功、缌麻,所以没有因妻制服的道理。针对孔广林之说,我们认为,继父不能因妻制继子之服,这是正确的,因为继父与继子是直接的相养关系,不需通过中间人来制服。但是继父、继子互为报服,不存在真父子的嫌疑,《钦定仪礼义疏》云:

父子祖孙,服有重轻,无不相为服者。继父而不报,则踰于祖父矣,无此理也。……经不言报,或传写失之。

[《钦定仪礼义疏》,收入《景印摛藻堂四库全书荟要》,上海:世界书局,1988年,第814页。]

《钦定义疏》以为,父子祖孙之间,虽然互相有服,但服有轻重之别,如父为子不杖期,子为父斩衰,祖为孙大功,而孙为祖不杖期,尊属与卑属丧服的差距,体现了正尊降服。继父与继子互为报服,等级相同,没有正尊降服,就不会有真父子的嫌疑。相反,继子为继父服期,继父若不服继子,则两者之间的差距远超正尊降服的范围,显得继父比父祖更加尊重,这才是不合理的。所以经过上面的辨析,我们可以从义理上确立起继父为继子当有报服的依据。

周制重视尊尊,父子为最基本的人伦,而继父、继子关系实为不得已的权变,是圣人仁至义尽的救济制度。为了保证父子关系不受影响,在继父、继子的服制上,强调继父的恩情以“祀先”为重,养育继子的私恩次之;同时强调“两无大功之亲”的人方能相依为命,许为继父、继子关系,不单纯重视养育关系;继父与继子互为报服,一方有子即为异居,不强调单方面的服丧关系。可谓既行权制,法度又严。我们认为“两穷相倚说”最为契合《丧服传》与《丧服小记》及郑注的精神,[当然郑玄论及异居关系时,仅举继父有子,而未言继子有子亦为异居,还是没有完全贯彻双向服丧的逻辑。也许郑玄只是举一例,未排除继子有子亦为异居的可能性。]应该是制礼的本意。

五、加隆说

“两穷相倚说”中,继父与继子是双向服丧关系,且“无主后”与同财祀先之恩并重。而在“加隆说”中,这两个平衡都被打破了。按照加隆说的逻辑,继父的服制被分为两部分,齐衰三月为正服,而齐衰不杖期则属于加隆之服。如金榜云:“异居者服齐衰三月,所以录其恩。同居者服齐衰期,所以哀其无主后而隆之也。”[金榜:《礼笺》,收入《清经解续编》,上海:上海书店,1988年,第831页。]孙希旦云:“盖继父本非骨肉,必其恩之甚厚,又无主后之甚可悯,乃为之齐衰期。若其恩虽厚,而其丧不至于无主,则为之齐衰三月而已也。”[孙希旦:《礼记集解》,北京:中华书局,1989年,第885页。]张锡恭云:“盖继父之正服在齐衰三月章,而齐衰不杖期者,乃为继父加隆之服也。”[张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第12页。]可见继子因报答继父的养育以及“同财祀先”之恩,故为继父服齐衰三月;又因哀怜继父“无主后”,而加隆至齐衰不杖期。在这个解释系统中,是继父施恩,而继子服丧报恩,丧服关系变成了单向。报恩与哀怜“无主后”也有本末的区别,“无主后”为末。

张锡恭将这一解释模式,贯彻到了继父服制的各个方面。首先,“同居”关系成立时的“两无大功之亲”,实偏指继父一方。张氏云:

传曰:“子无大功之亲,与之适人。”注云:“子无大功之亲,谓同财者也。”盖有同财者则相生相养,母不可与之适人。著子无大功之亲者,原与之适人所由也,而非继父之道之一端也。

传自“所适者亦无大功之亲”以下,乃言继父之道。夫惟无大功之亲,故得自专其财,至以其货财为之筑宫庙,而平日之相生相养不待言矣。且以年未十五之子而无大功之亲,家将亡矣,祀将绝矣,而所适者既恤其孤,又使之祀,是家将亡而复存,祀将绝而复续也,继父之道,于是尽矣。

[张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第68—69页。]

按照张锡恭的解释,继子无大功之亲,只是解释随母改嫁的原因,与继父之道无关。张氏又云:“传‘子无大功之亲’文在‘与之适人’上,乃原与之适人之故也。则既随母嫁,不当有大功之亲。其或有之,乃子家之过,非继父之道有阙也。”[张锡恭:《丧服郑氏学》,上海:上海书店出版社,2017年,第486页。]因为继父之道只是抚养和“同财祀先”,[由于张锡恭认为:“(继父)以其货财为之筑宫庙,而平日之相生相养不待言。”所以在接下来的讨论中,提及“同财”,就自然包括了抚养继子的私恩。]是继子随嫁之后的事情,那么先前的“子无大功之亲”并不是“同居”关系确立的必要条件,即便继子有大功亲而随母改嫁,也是“子家之过”,与继父无关。另一方面,继父的无大功之亲,只是用以说明无同财之人,继父才能专财,为继子修建宫庙。可以说在单向的服丧关系中,注重的是继父的恩德,那么“两无大功之亲”实际上偏指继父一方。

《丧服郑氏学》

同样的,在“同居”变为“异居”的过程中,“两无大功之亲”的打破,也偏指继父有子。张锡恭云:

《小记》所云“有主后”则专属之继父,故注云“及继父有子为异居”;孔疏谓“此子有子亦为异居”,非也。以其服之加否系于继父有无主后,不系于此子有无主后也。传言“大功之亲”,则主后中容有“大功者主人之丧”,而注专言继父有子者,初时无大功之亲,则后日不能有大功之亲,所可有者,继父更自生子而已。有子,则不为加服也。

[张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第69页。]

张氏认为,先前继父和继子已经是“两无大功之亲”,接下来再要出现大功以上之亲,只可能是继父、或继子有子。继子有子,既不影响继父的恩情,也不影响哀怜继父“无主后”,故仍是同居关系。如果因继子有子而转为异居,则是鼓励继子忘恩负义,是有违义理的。

此外,张锡恭还为“加隆说”提供了各种比附性的论证,然而加隆说还是有明显的缺陷。首先是颠倒了“同居”和“异居”的本末关系。在“加隆说”中,齐衰三月是继父的正服,齐衰不杖期是加隆服。所谓正服,当指制礼的根本立意,是以报答继父的养育和祀先的恩情为根本,只要继父恩情不缺,就不影响继父的服制。如上文论述,张锡恭以为,继子有大功亲而不养,属于子家之过,非继父之道有亏,不影响继父的服制。那么我们进一步推论,继父的“无主后”仅涉及哀怜问题,并不影响继父的恩情,只要继父能够“同财祀先”,即便继父本就有子,也能成就继父名义。联系《丧服传》的“同居”和“异居”概念,“加隆说”实际上以异居关系作为根本,以同居关系作为附加。但是《丧服传》明言“必尝同居,然后为异居,未尝同居,则不为异居”,《丧服小记》亦言“继父不同居也者,必尝同居”,都以同居关系作为根本。“加隆说”与之不合。

其次,“加隆说”不能解释所有“异居”的情况。根据《丧服小记》郑注的意思,“有主后”或者不再“同财祀先”,造成了异居关系。即便将“有主后”仅理解为继父有子,那么还有三种异居情况:第一,继父有子却仍同财。第二,继父因有子而不再同财。第三,继父无子却不再同财。按照“加隆说”的逻辑,“同财祀先”之恩是正服,哀怜继父“无主后”为加隆服,同居关系是正服、加隆服兼备,异居关系只有正服,而无加隆服;另一方面,“同财祀先”是根本性的正服,那么对于不再同财的处理,不该除去加隆服,而应除去正服,也就意味着不再有继父关系。第一种情况,继父有子,则无加隆服;仍“同财祀先”,则仍有正服,故为异居继父,符合“加隆说”的逻辑。第二种情况,继父有子,则无加隆之服;因有子而不再同财,则继父之恩有所减损,已经伤及正服,不再是继父了,严格来说不符合“加隆说”的逻辑。张锡恭加以弥缝,认为:“逮此子少长,继父自有主后,而不同财,而不同居,亦人情之常,而非恩有所亏也。”[张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第69页。]张氏委婉的表示,继父有子自然导致不同财,这属于“人情之常”,继父之道是无亏的。当然这种弥缝是牵强的,因为在“加隆说”的逻辑中,只要不再同财,就伤及到了继父之道。第三种情况,在“加隆说”中是绝对走不通的。继父无子而不同财,则继父之恩有所亏欠,伤及了正服。正服优先于加隆服,故而这里是不再有继父关系,而不是加隆与否的问题。张锡恭的错误,就是把伤及正服的问题,归结到了加隆服上,张氏云:

或曰:《小记注》论异居,于继父有子外,别出同居异财,及故同居今异居二者,设令继父终于无子,则此二者为之加服乎?且否乎?答曰:本异姓也,而既不同财矣,或并不同居矣,则哀怜之情当为之少杀焉,即不加服可也,此郑君所以并列为异居也。

[张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第69页。]

郑玄《小记注》所言的“同居异财”,指的是继父无子而不同财,这是伤及正服的问题,张锡恭却用加隆服解决,认为“哀怜之情当为之少杀”,这是不合理的。因为“哀怜”的对象只能是继父的“无主后”,而不是不同财。

由上可知,继父、继子之服的本意是“两穷相倚”,养恩(“同财祀先”之恩)与“无主后”并重,“加隆说”则抬升了养恩的地位,将其视为根本,同时改变了服制的性质,使双向服丧关系变为单向,故与《丧服传》《丧服小记》及郑注多有不合之处。即便如此,养恩的地位是得到了一定的提升,这对于人伦的理解,有重大的转变意义。

六、财居分离说

“加隆说”把继父的同财祀先之恩,视为正服,提高了养恩的地位,但在继父养恩的认定上,仍以“祀先”作为根本,对于继子本人的养育私恩并没有独立的地位。比如张锡恭云:“(继父)以其货财为之筑宫庙,而平日之相生相养不待言矣。”[张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第68页。]而“财居分离说”则进了一步,私恩得以独立,这又是一个重大的转变。

所谓“财居分离”是指同财异财为一个问题,同居异居是另外一个问题,两者互不干涉。然而无论在“两穷相倚说”还是“加隆说”中,同财异财都是决定同居异居关系的重要条件,两者并不分离。在同财之外别出同居、异居,自敖继公始,敖氏云:

继公谓:传之言若此,则是子于继父本无服,特以二者具且同居,故为服此服。若先同居,后异居,则降而三月。是又于三者之外,以居之同异,为恩之深浅,而定服之重轻也。然则三者或阙其一,虽同居,亦无服矣。

[敖继公:《仪礼集说》,收入《景印摛藻堂四库全书荟要》,上海:世界书局,1988年,第377页。]

敖氏所谓的“三者”,即继父无大功之亲,继子无大功之亲,以及继父的“同财祀先”。依照《丧服传》的意思,三者齐备即为“同居”。而敖氏在三者之外,单独列出“同居”“异居”,则敖氏的“同居”实为“同住”,即生活在一起。“同住”区别于“同财祀先”,强调的是继父养育继子的私恩。敖氏以是否“同住”区别继父恩德的深浅,可谓别出心裁,却没有给“同住”以独立的地位,仍以前三种条件为根本,故而云“三者或阙其一,虽同居(住),亦无服矣”。

郑珍则在敖继公的基础上,给予养育私恩以独立的地位,完善了“财居分离说”。论证的逻辑是这样展开的,郑珍云:

按服继父,独以恩耳。所谓恩,特举以财筑庙,盖著其至重大者,而其饮食教诲,事事周悉,自不待言,非以继父之道止筑庙一事也。

[郑珍:《仪礼私笺》,收入《清经解续编》第4册,上海:上海书店出版社,1988年,第329页。]

首先,郑珍将继父服制的立意认定为恩服,继父的恩德包括对继子本人的抚育,以及同财筑宫庙,使继子能祭祀生父。其中“以财筑庙”是“其至重大者”,但“饮食教诲”等对于继子的抚育之恩,同样不能忽视。在郑珍之后的论述中,筑宫庙,祭祀生父,对应的是“同财”概念;抚养继子本人,对应的是“同居”或“同住”概念。

其次,继父服的其他规定,都围绕着继父之恩展开。继父之恩的实现,最重要的是继父有独立的财产处置权,那么“两无大功之亲”或者“无主后”的规定,都只和大功共财相关,没有其他的意义。更为重要的是,大功共财是同祖父的小家庭之间的共财,而在父子小家庭内部,儿子不会影响父亲的财产处置权。所以即便继父有子,也可以成立继父、继子关系,而继父也属于“无主后”。而这个结论来源于郑珍对于“无主后”概念所做的独特的辨析,郑珍云:

“主”即下经“无主”之“主”。“后”即“为后”之“后”。为后作祭主,故称主后。主与后两字,皆当如晋杜琼说,非并生之称,言主则祭者已死,言后则先者必没。……然则此时继父现在,从母适人之子又方孩幼寄育,何自得两人之子谓之主后乎?由此言之,皆无主后,是谓此子及继父之家,皆无主祭其祖祢之后人明矣。

主祭祖祢者,以继祖小宗言,有世父,则世父当之,世父亡,则当之者为从父昆弟之適长,正大功之亲也,有余财则归之,不足则资之,所谓同财者也。子无主后,即此子无大功之亲。继父无主后,即此所适者无大功之亲,故曰皆无主后。

[郑珍:《仪礼私笺》,收入《清经解续编》第4册,上海:上海书店出版社,1988年,第329—330页。]

郑珍认为,第一,“主”指的是“祭主”,先人已逝,方有祭主。“后”指的是为后者,先人已亡,方有为后者,如《丧服》中“昆弟之为父后者”、“庶子为父后者”都是父没之称。[详细的考证参见张锡恭:《茹荼轩文集》,收入《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年,第56—57页。]“主后”意思是“为后作祭主”。所以只要继父还在世,继父之子就不能称为“主后者”。那么继父有子,不能使得继父变为“有主后”。第二,“无主后”是“无主祭其祖祢之后人”的意思,指的是除了自己之外,没有主祭祖父或父亲之人。主祭祖父的人是继祖小宗,在父辈中,由世父担任;在同辈中,由世父的嫡长子担任。主祭父亲的人是继祢小宗,由嫡昆弟担任。“无主祭其祖祢之后人”,是无世父或从父昆弟作为继祖小宗,又无昆弟作为继祢小宗,那么本人就是继祖小宗,也同时是继祢小宗。第三,同祖父的亲属,以父子为单位组成小家庭,小家庭之间共财,财有余则归于继祖小宗,财不足则取于继祖小宗。所以“无主后”指的是在同祖父的亲属范围里,没有别的小家庭,如世父家、从父昆弟家或是昆弟家,与自己的小家庭共财。但是在自己的小家庭中本,来就可以专财,即便有子,也无妨碍。所以,单纯“有子”,并不构成“有主后”。

可以说郑珍完全是按照大功共财来考虑“无主后”问题,辨析也极为精当,在他的理论中,继父有子,既不影响继父、继子关系的成立,也不会使“同居”变为“异居”,纯粹以继父“同财”的恩情立论。但是,继父毕竟有“同居”和“异居”之分,怎样才能突出恩情的差等呢?郑珍采取了敖继公的作法,在“同财”之外,又区别出“同居”(即“同住”)、“异居”(即“不同住”)两种情况,“同财”决定继父关系之成立,“同居”“异居”决定继父恩情的深浅,郑珍云:

子苟有大功之亲,先无与母适人之理,继父苟有大功之亲,决无以财筑庙之事。传文云者,著其事由,于继父服之所以轻重,不相涉也。[郑珍:《仪礼私笺》,收入《清经解续编》第4册,上海:上海书店出版社,1988年,第329页。]

若继父与己同财,为己谋者,极于不废宗祀,彼死时,现同居则期(经之“继父同居者”);既不同居则三月(经之“继父不同居者”,《小记注》之“故同居今异居者”)。玩传文云“若是则继父之道也,同居则服齐衰期,异居则服齐衰三月”,是两服并为同财恩深,止以现在居之同异而别。

[郑珍:《仪礼私笺》,收入《清经解续编》第4册,上海:上海书店出版社,1988年,第330页。]

按照郑珍的逻辑,继父与己同财,而又“同居”则服齐衰期,同财而“不同居”则降为齐衰三月。此处的“同居”当理解为“同住”,即继父“同财祀先”,又与继子同住,亲自养育继子,则为继父服齐衰期;继父“同财祀先”,而不与继子同住,则服齐衰三月,以此彰显恩情之等差。而且这两种情况都与继父有子与否无关。

此外,郑珍又连带批评了郑玄、贾公彦、孔颖达,认为他们误解了“无主后”的意思,才会将“有子”的问题牵涉进“异居继父”的认定中。郑珍云:

康成注《小记》,偶忘主后之名,并生所不得称,误以继父有子解有主后。(注云:“录恩服深浅也。见同财则期。同居异财,故同居今异居,及继父有子,亦为异居,则三月。”其义明是照此传,以同财、异财为恩服深浅,乃末强加继父有子一事,以顾经文“有主后者”之云。原注意,盖已有不安于经处,皆缘以“主后”作“后嗣”解,致有此失。)

孔氏复增岀“此子有子,亦为异居”一层,于是《小记》之旨晦。至贾氏据彼误注,解此传义,以三事完阙,分同居、异居,意徒牵合两经,会同彼注,不知于本注“大功亲,谓同财者”之言,背若胡越。于是《丧服传》之旨亦晦。主后之义明,而孔、贾之非,灼然矣。

[郑珍:《仪礼私笺》,收入《清经解续编》第4册,上海:上海书店出版社,1988年,第330页。]

郑玄注《丧服小记》“有主后为异居”,包含了继父有子的情况。郑珍认为:“主后”只针对小家庭之间的共财,小家庭内部,即便有子,也不属于“有主后”;而郑玄将“主后”误解成了继父有“后嗣”;贾公彦亦沿袭此误;孔颖达则更进一步,将继子有子,也判定为“有主后”,于是“《丧服传》之之亦晦”。

如果仅限于上述内容,郑珍的体系是圆满的,对“主后”的辨析也非常精到。但是在解释《丧服小记》“有主后为异居”时,产生了漏洞。按照郑珍的逻辑,第一,继父“无主后”则可以同财,那么“有主后”就不能同财。第二,在同财的基础之上,以“同住”、“不同住”区分恩之深浅,同财同住服齐衰期,同财不同住服齐衰三月。那么《丧服小记》云“有主后为异居”,其中“有主后”意味着不再同财,不同财则不构成继父、继子关系;“异居”意味着不取消继父的服制,而转为齐衰三月;那么“有主后”与“异居”是矛盾的。故而郑珍作了补充,认为只要同住,继父便有恩情,就要为其服齐衰三月,郑珍云:

继父恩服,居之同异是一事,财之同异是一事。既同居,即继父不为无恩。而恩以同财为深,不同财为浅,同财不同财之中,又有同居异居之别,服遂因以差轻重焉。……若现虽同居,而实随母至,即不同财(《小记》之有“主后为异居者”,与其注之“同居异财”亦为异居者),及同居不同财又异居者,(此等经注皆不见),论恩虽浅,然现同居,尝同居,非尽无恩,且已成继父之名,不可全无服,服之则三月,下更无可降,亦为齐衰三月,斯从厚之道也。

[郑珍:《仪礼私笺》,收入《清经解续编》第4册,上海:上海书店出版社,1988年,第330页。]

郑珍认为“既同居,即继父不为无恩”,则同住即有恩情,即便继子随母改嫁时,继父“即不同财”[郑珍的“同财”指的是“同财”祭祀继子的父祖。],或刚开始同财,日后不再同财,继子还要为继父服齐衰三月,以此解释《小记》的“有主后为异居”。这实际上是自破其说,因为同财是继父、继子关系成立的条件,现在却认为,只要同住即有恩情,那么同财的条件也可以作废。郑珍又更进一步认为,“同居不同财又异居者”[即初始即不同财,先同住,后又不同住者]也是 “非尽无恩”,依照“从厚之道”,也服齐衰三月。那么整个继父服制,实际上以“同住”甚至是曾经“同住”作为根本条件。而“同住”代表的是继父养育继子的私恩,“同财”则是“筑宫庙”祭祀父祖的大义,那么为继父服丧,完全转变为回报继父对自己的养育之恩,这与《丧服传》和《丧服小记》的意思背道而驰。但是在该理论中,养育之恩的地位,上升到了空前的高度。

七、结语

周礼讲究尊尊、亲亲,父子名分是尊尊、亲亲的集中体现,严格来说“父无可继之理”。继父、继子的服制,虽然是出于人道主义的社会救济,但是限定极为严格,要“两穷”才能“相倚”,重在“两穷”,而服丧是双向的。这是《丧服传》的本意。后世经说作出的最大改变,是将双向的服丧关系变为单向,仅强调继子服继父,继父却不服继子。那么丧服的性质也就从相互救济,变为继父单方面施恩,重点变为恩德。这一转变,在观念上开启了养恩在人伦中的提升。因为重心转至继父的恩德,才会细分出“同财祀先”之恩,与抚养继子的私恩,给予养育私恩以相对独立的地位。所以服丧是单向还是双向,是定性的关键。

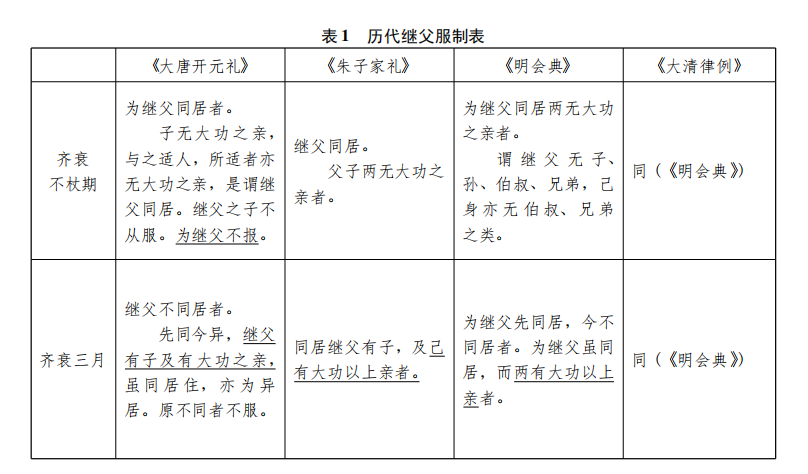

丧服制度的变化没有那么剧烈,但单向服丧的认定却是一以贯之的。从唐到清,都只有为继父的丧服,而没有为继子的丧服。现据徐乾学《读礼通考》绘制一张表格。[徐乾学:《读礼通考》,收入《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第67—68页,第71页。]

由上可见,《大唐开元礼》彻底贯彻了单向的逻辑,首先,明确表明“为继父不报”,则继父有服,继子无服。其次,在异居的认定上,也只规定了继父有子,而不包括继子有子。很显然,这是继父施恩,继子服丧的模式。另一方面,经典的本旨也会持续的影响到制度,所以在《朱子家礼》中,异居关系的认定回归到了双向,认为“继父有子,己(指继子)有大功以上亲者”都算异居,《明会典》《大清律例》皆言“两有大功以上亲者”,都延续了《朱子家礼》的逻辑。

然而《朱子家礼》的调整,只是小修小补,没有改变单向服丧,继父施恩、继子制服的大趋势。仅在异居关系的认定上恢复了双向,却只能是制造矛盾,因为继子有子,不影响继父的恩情。所以江永甚至想要修改清律,在异居认定中,剔除继子有子的情况。[江永云:“自孔疏有己有子亦为异居之说,后世相沿,著之礼律,将有实为同居继父,因己有子遂为异居者,恩义不明,服制乖违,所当改正者也。”江永:《礼记训义择言》,收入《清经解续编》,上海:上海书店,1988年,第374页。]所以注重单向的服丧,重视养恩,是清代多数学者的共识,也在制度上有所印证。胡培翚的“两穷相倚”说,虽然道出了《丧服传》的本旨,在学理上最为完善,却并非是主流。

经典解释在很大程度上,是学者自身观念的投射。在继父服制的经说中,学者是将自己心目中的继父之道,投射到了经典解释,甚至是制度的讨论中。另一方面,经典解释的推演,也会使学者的观念有所突破,比如郑珍从“无主后”的辨析,推到了重视继父对继子本人的私恩。这些反映的是思想的大趋势,可以说在继父丧服的经说中,养恩的地位是上升的,且在制度的演变中也有所印证。所以,现代伦理格外重视抚养之恩,[现代伦理中,养恩与生恩是可以分离的,两者的重要性大致相等,比如在收养行为中,能以收养关系确定伦理上的父母-子女关系。而在古代,血缘关系就基本涵盖了养恩,不需要分离养恩。而收养异姓之子,严格来说是非法的。只在继父制度中,容纳了纯粹的养恩,却也受到了很多的限制。那么继父服制中,养恩地位的提升,可以视为一种观念上的松动和铺垫。]可能在古代观念的变化中就有所铺垫了。